Au Cameroun, tradition c’est le geste transmis qui règle la vie — nommer l’enfant, saluer les aînés, marier, enterrer. Croyance c’est ce qui fait tenir ces gestes : les ancêtres qui bénissent ou sanctionnent, les forces des lieux, Dieu qui voit. Le visible et l’invisible marchent ensemble.

Regarde le pays Mofu : avant un grand acte, on consulte un devin (mbidla) ; s’il parle de sacrifice, on suit le protocole — animal choisi, couteau réservé, sang posé un instant sur l’autel, parts codifiées, paroles dites. Là-bas, le sacrifice aux ancêtres est courant, concret, et c’est lui qui relie maison, lignage et terroir. Tu vois non ?

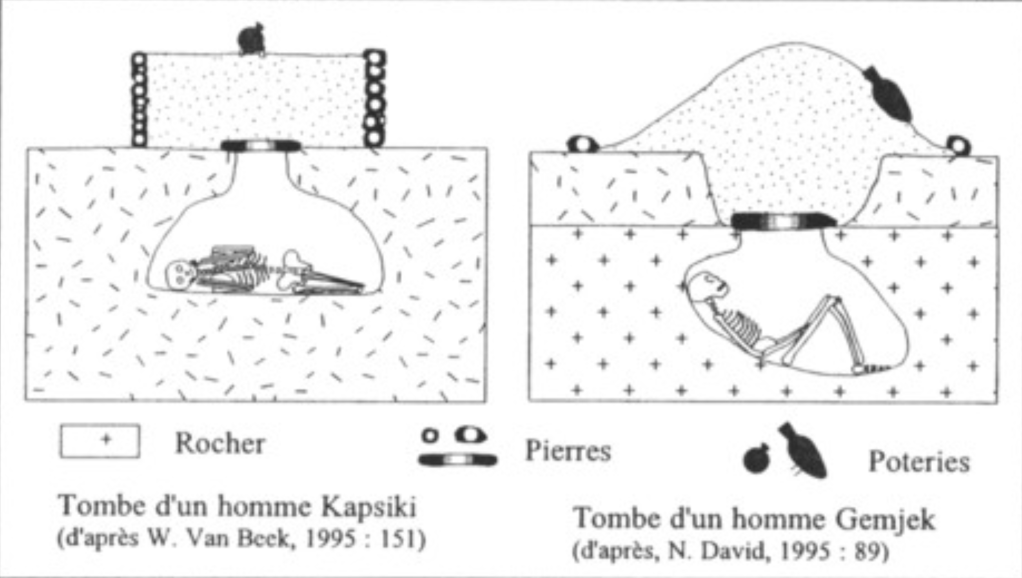

Plus bas vers Maroua (Diamaré), même la forme des tombes parle : en montagne et en plaine, deux manières d’ensevelir qui expriment des rapports différents aux morts et aux ancêtres ; les fouilles laissent entrevoir un culte des ancêtres actif dès le début du IIᵉ millénaire. Le paysage social s’est tissé avec des allers-retours de populations, et ça se voit dans les façons d’habiter, de prier, d’enterrer.

Donc, quand on parle de traditions et de croyances au Cameroun, on parle de répertoires où chacun puise selon le moment : la chefferie qui arbitre et protège, la famille qui “fait passer” un âge de la vie, la prière à l’église ou à la mosquée, la consultation du thérapeute. En ville comme au village, ça se combine, ça se discute, ça se réinvente — mais toujours avec ce bouclage du geste et du sens, du visible et de l’invisible. Et même la manière de parler — « Tu es même comment ? » → on rappelle la règle attendue sans la nommer, « Tu acceptes, non ? » → on attend un oui qui scelle le geste. La parole confirme l’acte. — rappelle que parler et croire vont ensemble.

- Héritages, gestes et cosmologies : le socle “traditionnel”

- Recompositions, cohabitations et controverses contemporaines

- Religions instituées et traditions locales : cohabiter, traduire, contester

- Villes, mobilités et écrans : traditions en mouvement

- La ville comme laboratoire — Nouveaux voisinages, recompositions d’entraide

- Soigner et croire autrement — Pharmacies, cliniques, thérapeutes, “prières-soins”

- Diaspora et retours — Réinventions, transferts, solidarités transnationales

- Le religieux en ligne — Prédications, rituels à distance, rumeurs, fact-checking

- Au bout du chemin : traditions et croyances qui tiennent la maison

Héritages, gestes et cosmologies : le socle “traditionnel”

Ekié, chez nous on voit d’abord ce qui se touche : masques, autels, tambours, chefferies, funérailles — le visible. Mais tous ces gestes tiennent parce qu’ils branchent les vivants sur des forces, des ancêtres, des interdits et des protections — l’invisible. Sur les Hauts-Plateaux, l’art de cour relie les chefs, quasi-sacrés, au monde des aïeux ; chaque siège perlée, chaque porte sculptée, sert de relais entre ici et là-bas (exposition “Du visible à l’invisible”). Au Littoral, le Ngondo des peuples Sawa organise la rencontre rituelle avec les puissances de l’eau pour parler santé du fleuve, pêche, avenir commun. Dans l’Ouest, les Bamilékés gardent des objets “chauds” (masques, reliquaires) dont l’efficacité symbolique peut faire et défaire le lien social — demande à Bamendou : le masque tukah qu’on réclame “au pays” reste au centre des conversations de la chefferie. Bref, on fait pour croire et on croit pour faire. Plus loin, on verra comment la ville, l’école, les Églises de réveil et la mémoire des traumatismes (par ex. les fiέ’ mènzhɛ “rites de la route” chez les Yemba) ont recomposé ces équilibres — mais gardons d’abord le socle.

Rites qui ordonnent la vie (naître, grandir, s’unir, partir)

De la grossesse aux funérailles, les rites balisent les âges de la vie et accrochent l’individu à sa famille, son lignage et son terroir. Ce sont des obligations “douces” mais sérieuses : on ne joue pas avec les choses des ancêtres, abeg.

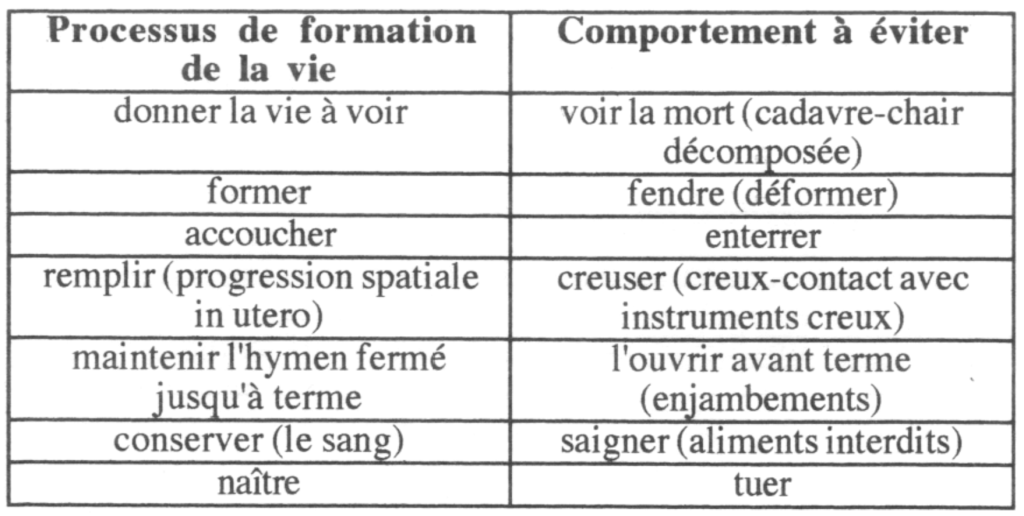

Naître sous protection — Noms, bénédictions, protections d’enfance

Dès la grossesse, on ferme les portes et on ouvre les bénédictions, tu vois non ? Chez les Beti, la mère qui est bèlè (enceinte) se tient loin des enterrements, évite certains animaux et nourritures : l’idée, c’est que « l’enfant mange ce que mange sa mère » et que, jusqu’à la naissance, leurs deux corps n’en font qu’un. Ces interdits protègent la vie en formation et, en même temps, règlent la conduite du couple ; si tu déroges, ce n’est pas seulement “mauvais signe”, c’est toute la maison qui porte le poids.

Le nom protège aussi en ruse. Dans bien des groupes, on garde un nom secret, ou on évite d’appeler l’enfant par son nom la nuit, en brousse ou sur l’eau ; toujours chez les Ewondo (Beti), on passe par un nom codé (ekiga) : mieux vaut que l’invisible n’attrape pas ton vrai nom. Ces précautions disent une chose simple : le nom, c’est déjà un morceau de la personne ; si on le manipule mal, ça chauffe.

Nommer, ce n’est pas seulement dire ; c’est façonner. Chez les Bamilékés, le garçon prend souvent son nom après la circoncision, la fille après le perçage des oreilles : on appelle cela shu tèsè, « envoyer le nom » ; le geste grave le statut et installe la protection qui va avec. Chez les Banen (Centre), on remet le nouveau-né à la doyenne du côté du père (ou de la mère si elle est banen) avant d’imposer le nom : qu’il prenne les qualités de celle qui le porte, non ? En filigrane, la bénédiction passe par la bonne main qui nomme.

Quand le bébé arrive, on n’étale pas son nom n’importe comment : on lui dit d’abord, on l’attache au lignage, puis à la communauté, et c’est là que les bénédictions se déposent. Chez les Mafa (Nord Cameroun), l’aîné qui nomme mâche un peu de boule de mil et en postillonne sur l’enfant en soufflant le nom : parole + salive = vie qui prend. Chez les Kera (voisins du Logone), le père appelle le nom trois fois (garçon) ou quatre fois (fille) avant de recevoir l’enfant des bras de la mère et d’invoquer les ancêtres. Chez les Douala, on s’assure qu’un défunt a bien “pris corps” dans un nouveau-né par la reprise de son nom : ainsi, le nom devient pont entre maison des vivants et maison des anciens. Partout, le nom est bénédiction socialisée : il fait entrer l’enfant “dedans” et place la famille sous regard des aïeux.

Et quand l’enfant “ne va pas”, on ne reste pas là à regarder. Chez les Wuli/Mfumte (Nord-Ouest), on renforce par de petits sacrifices au(x) autel(s) ; ailleurs, on change le nom pour réaligner sa trajectoire : « ce n’était pas son vrai nom », disent les anciens, on lui donne celui qui convient et, souvent, la santé revient. Même logique quand la famille lit la maladie comme un désordre relationnel : on consulte, on prie, on traite, on renomme parfois ; l’important, c’est de refermer les brèches autour de l’enfant.

Devenir quelqu’un — Initiations, apprentissages, responsabilités

Grandir au pays, ce n’est pas seulement « avoir l’âge » : c’est entrer dedans, apprendre les limites, et prendre sa part. Chez les Wuli encore, on “fabrique” la personne par des passages réglés autour des « sociétés initiatiques », dont Rö : on y apprend la maîtrise de soi, les alliances utiles et la manière de parler aux puissances. Le “sacrifice” ne se fait pas dans la précipitation ; il se décompose en gestes précis — poulet immolé, libations, dépôts sur autels — qui ferment les brèches et ouvrent la route, sous l’autorité de gardiens d’objets et de paroles (transmission souvent héréditaire). Là-bas, un cycle de rites saisonniers se double d’un foisonnement de rituels “à la demande” qui initient, protègent, ou réparent ; l’initié sort avec des droits, des devoirs, et un réseau d’entraide et de justice coutumière.

Dans bien des maisons, la maladie ou la turbulence sont lues comme un désordre relationnel : quelqu’un a “touché” l’enfant, ou le lien entre proches s’est gâté. Chez les Beti, on nomme kong une forme de prédation occulte qu’on accuse aux fortunes trop rapides ; chez les Bamiléké, on parle de famla pour la même logique d’attaque et de capture. Ailleurs, chez les Bassa’a, on craint m’song (envoûtement par objet), et chez les Manguissa/Ossananga, mengboto viserait surtout les jeunes, comme si la réussite devait être arrêtée à la source.

Dans ces contextes, la réponse combine parole familiale, médiation d’aînés, recours aux tradithérapies ou au devin-thérapeute, et, de plus en plus, accompagnement psychothérapeutique qui prend au sérieux la plainte de sorcellerie pour réduire l’angoisse et réorganiser les relations. Le fil commun est clair : fermer les frontières de la maison, remettre chacun à sa place, et donner à l’enfant une trajectoire où il peut respirer.

Au bout du compte, devenir quelqu’un reste une affaire de mains multiples : les sociétés d’initiation et leurs maîtres forment et obligent ; les doyens et les thérapeutes cadrent et soignent ; la famille veille et répond. Les formes varient d’un terroir à l’autre, mais la logique est la même : on devient adulte en acceptant des règles visibles qui parlent à des puissances invisibles, et en assumant publiquement les responsabilités qui vont avec — parce que chez nous, « la personne se tient par les autres ».

Faire alliance — Mariage, dot, parenté, médiations

Chez les Mouktélé des Monts Mandara, au nord du Cameroun, on n’épouse pas une nga (femme) comme on buy une mangue au marché. Le mariage suit des étapes codifiées : d’abord les demandes formelles portées par des émissaires, ensuite les dons et contre-dons qui balisent la route, puis la résidence de la femme fixée par accord, enfin le haddama, prix de la fiancée, soigneusement mesuré pour ne pas froisser. Autour de ces étapes gravitent un faisceau d’interdits : respect du beau-père et de la belle-mère, conduites sexuelles réglées, et sanctions prévues pour ceux qui transgressent. Quand les choses se compliquent — stérilité, lévirat (quand un frère prend la veuve de son cadet), exogamie — des procédures reconnues par la coutume interviennent pour que la maison ne s’effondre pas. Ici, l’alliance n’est pas un simple contrat entre deux individus mais une affaire de maisons entières, une mise en circulation de femmes, de biens et de paroles qui doivent rester alignées, sinon la jalousie ou le conflit empoisonnent le village.

Dans les Grassfields de l’Ouest, les Bamiléké, Bamoun et voisins multiplient les médiations : on envoie des notables, on convoque des témoins, on scelle l’accord avec des “paroles fortes” qui valent serment. La dot, appelée aussi « vin de palme de la fiancée », n’est jamais une simple transaction. C’est une attache sociale qui oblige les deux familles à collaborer et à se respecter. Le refus de restituer la dot en cas de séparation signifie clairement que l’alliance n’est pas “prêt à l’essai” : comme on dit chez nous, « on n’emprunte pas une femme deux fois ». Derrière ce proverbe, c’est tout un système juridique qui se dessine : la dot établit des droits sur les enfants, légitime les héritiers, règle les échanges de biens.

Du côté du Littoral, chez les Sawa, les alliances s’accompagnent souvent de rites liés à l’eau et aux ancêtres : les libations de vin de palme, les prières devant les esprits de l’eau rappellent que l’union doit être bénie par le monde invisible. Les ancêtres sont invités à « boire d’abord » avant les mariés, à protéger la fertilité et la paix du foyer. Dans plusieurs villages bassa, on ne commence pas un repas de noces sans verser quelques gouttes au sol, pour que ceux qui ont précédé continuent de marcher avec les vivants.

Partout, les logiques diffèrent, mais la trame reste la même : l’alliance crée un pont entre lignages, fonde des droits et des devoirs, obtient la bénédiction des ancêtres et cherche à neutraliser les risques — la stérilité, la jalousie, la sorcellerie. Les montants et les règles varient selon qu’on est dans les Mandara, les Grassfields ou au bord du Wouri, mais la finalité demeure : maintenir l’équilibre entre deux familles et transformer une femme et un homme en charnière vivante de deux mondes. Car ici, “se marier” ne signifie pas seulement s’aimer : c’est faire tenir les maisons ensemble.

Rejoindre les ancêtres — Funérailles, mémoires, continuité du lignage

Quand quelqu’un part, ce n’est pas seulement un corps qu’on enterre : c’est un passage qu’on doit ouvrir correctement, sinon la maison entière risque de “prendre”. Chez les Bamiléké de l’Ouest, la mémoire passe par les crânes gardés dans des autels reliquaires. Ces restes visibles deviennent des points de contact : on y verse vin de palme, on y dépose viande et farine de maïs. Chaque offrande entretient la présence des aïeux dans la maison et sur le champ. Si l’autel est négligé, on dit que la récolte elle-même se fâche.

Chez les Wuli (Mfumte, Nord-Ouest), la continuité se scelle par des sacrifices organisés autour du mort. On “ferme les attaques” en immolant poulet ou chèvre, et l’on accompagne l’âme du défunt pour qu’il trouve place du côté des protecteurs. Ne pas faire ces gestes, c’est courir le risque que le disparu reste errant, sans rôle assigné, et revienne troubler les vivants par maladie ou malchance.

Au Littoral, chez les Sawa, la grande fête du Ngondo dit publiquement ce lien : sur le fleuve, les chefs coutumiers dialoguent avec les esprits de l’eau, les Miengu/Jengu. On y plonge un message rituel qui “remonte” la réponse. Si la communauté a respecté ses devoirs, les esprits promettent protection et abondance ; si elle a fauté, on redoute accidents, disette ou naufrages. Ce pacte rappelle à chacun que la paix du groupe dépend de la fidélité au contrat avec l’invisible.

Dans la chefferie Bamendou (Ouest, Grassfields), l’exemple du masque tukah illustre la force prêtée aux objets fondateurs. Même conservé loin, au musée en Europe, on raconte qu’il a “répondu” par colère, brisant les arbres sacrés du village. Pour les habitants, ce masque n’est pas un bois sculpté : c’est un sujet rituel qui protège ou sanctionne selon qu’on l’honore ou qu’on l’offense.

Derrière ces pratiques, la logique est constante : la “bonne mort” fait la “bonne mémoire”. Si on respecte le code, le mort devient un ancêtre utile, protecteur, moteur de bénédiction. Si on bâcle les funérailles ou qu’on oublie les reliques, l’aïeul pourrait retourner en errant dangereux.

Le visible (imposition, salive, scarification, oreille percée) et l’invisible (bénédiction, ancêtres, peurs) marchent ensemble, donc. Or ces passages de la vie n’ont de force qu’adossés à une carte de l’invisible.

L’invisible en cartes : ancêtres, forces et médiateurs

Chez nous, ce qui ne se voit pas commande souvent ce qui se voit. Les villages ont leurs “plans” de l’invisible : les ancêtres qu’on nourrit, les génies qu’on consulte, les interdits qu’on respecte, et des passeurs — chefs de maison, doyens, devins, thérapeutes — qui tiennent la ligne.

Les ancêtres présents — mémoire, bénédiction, sanction

Dans les montagnes du Diamaré (Mofu), on fait d’abord boire et manger les anciens avant soi : on verse à terre la première gorgée de bière de mil, mepesey, puis l’on présente aux autels des parts codifiées — viande grillée ou en sauce avec boule de mil — comme à des vivants qui gardent leurs habitudes d’antan. La parole est libre pour prier, mais les gestes suivent un code serré ; les femmes préparent, les hommes offrent, et personne ne doit “toucher” l’ustensile au hasard, sinon l’ancêtre refuse. Ici, bénédiction ou colère se lisent dans l’acceptation du sacrifice, et la moindre entorse peut « fâcher » ceux d’en haut.

Un article à lire ici : https://achouka.mondoblog.org/2023/01…

Plus au sud-ouest, chez les Bangwa (Grassfields), la continuité des personnes commence à la naissance : le cordon, l’eau, le feu, la porte de la case deviennent des marqueurs de passage. Ces symboles guident des prescriptions autour du nouveau-né et de sa mère ; ils relient le bébé à la maison des aïeux et tracent d’emblée l’axe des bénédictions à venir.

Dans tout l’arc Mandara (Mafa, Mofu-Gudur, Kapsiki, Fali, Bura, Gemjek…), la place du mort — assis, couché, selon l’âge, le sexe, la “manière” de mourir — annonce aussi son statut futur parmi les anciens ; la tombe, sa forme, son emplacement dans le cimetière de clan parlent comme un dernier message.

Forces et interdits — chance, malchance, “propreté/impureté”

L’invisible n’est pas que douceur ; il cadre la vie par des « on ne fait pas ça » qui protègent et disciplinent. Encore chez les Mofu, on sépare nettement deuil et sacrifice : celui qui revient d’un enterrement ne boit pas la bière rituelle pendant quatre jours, pour ne pas mêler tristesse et joie, mort et offrande — la “contagion” de la mort doit rester dehors. Ils connaissent aussi des sacrifices non sanglants (libations, offrandes végétales) qui montrent que la force ne vient pas que du sang, mais du respect du temps, des gestes et des matières “propres”.

Chez les Bangwa, les premiers mois de l’enfant sont bordés par des petites défenses : éviter certains feux, certaines eaux, certaines sorties. Rien n’est gratuit : chaque micro-interdit tient un fil entre la maisonnée et les puissances, pour “tenir le destin tranquille”.

Les Béti eux, considèrent la stérilité de la femme comme une malédiction; elle retiendrait les enfants à venir en son sein (Nkom). Cet état pourrait venir de la rupture d’un interdit, l’action d’une puissance maléfique, d’un mauvais sort, de la pratique de la sorcellerie, du mécontentement d’un parent lésé lors du partage de la dot, ou encore d’un mariage qui est fait sans l’accord de la famille. Bref toutes les raisons sont bonnes pour rendre un fait naturel, surnaturel. Cela provoque surtout un puissant stress lors de la grossesse. C’est pourquoi les femmes Béti ne se confient d’abord qu’à une autre femme plus expérimentée dont elle ne la soupçonne pas de pratiques maléfiques; c’est là, la première protection que reçoit l’enfant à venir. En effet la croyance veut que la femme qui ne se montre pas discrète perdrait son enfant à cause d’une des raisons évoquée plus tôt.

Médiateurs du lien — chefs, notables, thérapeutes, devins

Au pays, le « chef » n’est pas qu’un administrateur : c’est la bouche du village et le gardien des passages vers l’invisible. L’État le reconnaît comme auxiliaire administratif (trois degrés de chefferies depuis le décret de 1977), mais sa légitimité locale s’enracine dans des charges rituelles, des sociétés coutumières et des lieux interdits au profane.

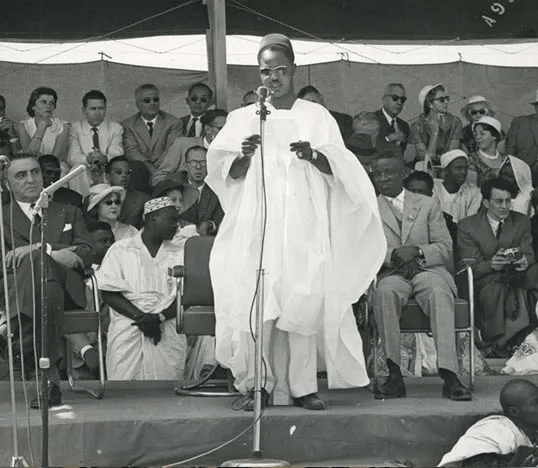

Chez les Bamouns, on voit bien l’articulation entre autorité politique et autorité rituelle : le Ngouon est une séquence codifiée où des chefs rituels consultent le peuple, entrent de nuit au palais et « parlent » avec le Mfon (roi) pour dire l’état du royaume — un contrôle du pouvoir par le sacré autant que par la parole publique.

Dans les Grassfields bamiléké, autour du fo (chef), des notables et sociétés (ex. dignitaires wabo) gardent tambours sacrés, instruments et secrets ; ils tiennent la main sur certaines opérations rituelles et sur la « police » du sacré.

Plus localement, chez les Bafou (bamiléké), chaque famille dispose d’un sanctuaire pour entrer en communion avec ses ancêtres ; le chef de lignage et les notables y orchestrent offrandes et sacrifices, preuve que la médiation n’est pas que royale : elle descend jusqu’au foyer.

Il y a toujours quelqu’un pour “tenir la parole” entre visibles et invisibles. En pays Mofu, avant tout grand geste, on s’assure auprès du devin inspiré — mbidla, parfois femme-devin facalao — que la route est ouverte. Le responsable du sacrifice obéit alors à l’ordonnance donnée : tel ancêtre doit être servi d’abord, telle offrande doit précéder telle autre ; sans cela, le grand rite reste bloqué. Dans la cour, le sacrificateur ouvre, le doyen ponctue, chacun prend la parole à son rang — l’autorité sociale s’entrelace à l’autorité spirituelle, sans micro ni mairie, mais avec un sérieux qui ne souffre pas le désordre.

Côté thérapeutes, la figure du nganga (devin-guérisseur) reste centrale : il enquête sur la cause « invisible » du mal, dramatise la consultation (mise en scène, parole performative) et encadre le patient au sein d’une communauté d’initiés — parfois véritable « famille de substitution » le temps de la cure. Ces pratiques de divination/soin sont décrites de l’intérieur par l’ethnographie, et le Cameroun reconnaît officiellement la médecine traditionnelle comme un sous-secteur du système de santé.

Sur la côte Sawa, les autorités coutumières servent aussi d’intermédiaires lors du Ngondo : on « consulte » les Miengu/Jengu (esprits de l’eau) — les chefs traditionnels portent la parole du peuple vers l’élément-eau, puis ramènent la réponse oraculaire.

Au moment des funérailles dans les monts Mandara, ce sont les jeunes hommes qui portent le corps en position assise ; ce rôle n’est pas anodin : il forme et affiche publiquement ceux qui, demain, auront charge de famille et parole rituelle.

Objets et lieux puissants — masques, reliquaires, arbres, sources

Les masques ne sont pas de simples « œuvres » : ils portent des charges et des procédures. Dans les Grassfields, les masques d’éléphant de la société Kùosi (perles, textile, bois) signalent rang, protection et justice rituelle. Les grandes expositions l’ont montré en insistant sur la logique « du visible à l’invisible » : trônes perlés, ndop, danses… sont des supports d’efficacité sociale.

Les reliquaires du Sud forestier (peuples Fang/Betsi/Bulu au Cameroun) donnent la version la plus explicite du lien ancêtres/objets : une boîte d’écorce contenant os/secs d’ancêtres est coiffée d’une figure byeri (nlo/eyema byeri) — gardien qui protège, éduque (initiations) et condense des qualités morales (force calme, vitalité). La statuaire a circulé dans les musées, mais la fonction première reste la garde et l’accès aux reliques familiales.

Pour les arbres et forêts sacrées des bam’s par exemple, le couple chef/ancêtres se matérialise en bordure des palais : bois sacrés, cimetières royaux, cases d’initiation et autels, sous la protection d’arbres « piliers » (baobabs, fromagers/Ceiba pentandra). Ces forêts sont espaces de serments, d’enterrements de princes, de rites d’agrégation et de consultations — et, de fait, un ancien dispositif de conservation du vivant.

L’invisible aime les bonnes “adresses”. Chez les Mofu, les autels familiaux, avec leurs bols dédiés, sont le point d’ancrage des offrandes ; la viande y est déposée par parts soigneusement réglées, la bière arrose les autels et quelques gouttes vont “aux lointains”. Le lieu, l’objet et la formule font bloc : c’est la combinaison qui donne la force.

Les sources et rochers sacrés tiennent la même place d’interface : à Bansoa (bamiléké), un site appelé tsu’Ssi combine source, roches et autels en pierre ; on y sacrifie et on y jure au nom des fondateurs divinisés — preuve que l’eau « parle » quand elle est mise en autel.

Sur la côte Sawa, l’eau est littéralement oracle pendant le Ngondo.

Enfin, les crânes eux-mêmes sont des objets-relais : chez les Bamilékés, leur entretien et leur consultation maintiennent le pacte entre vivants et morts ; on redoute leur colère si le lien est rompu — une autre façon de dire que la maison, la case sacrée et le reliquaire sont des « postes » de communication.

Recompositions, cohabitations et controverses contemporaines

Si les traditions ont longtemps relié le visible et l’invisible au plus près des territoires, le Cameroun a vécu, en un siècle, des chocs et des tissages nouveaux : villes, école, christianismes et islam, médias puis réseaux sociaux. Ces dynamiques n’effacent pas les héritages : elles les déplacent, les recomposent et parfois les confrontent.

Aujourd’hui, le Cameroun vit une triple articulation délicate : les chefferies traditionnelles qui revendiquent leur légitimité ancestrale, les religions missionnaires importées (christianisme, islam) désormais solidement implantées, et un État républicain qui affirme sa laïcité. Cette configuration produit à la fois des tensions et des hybridations : les chefs coutumiers gardent leur rôle de gardiens de valeurs et d’identité, tandis que les Églises et mosquées introduisent d’autres normes spirituelles et sociales, souvent concurrentes. Entre héritages locaux et modèles venus d’ailleurs, la question centrale reste la même : comment concilier la force des traditions et la neutralité d’un État pluraliste, dans un contexte où cohabitent croyances anciennes, religions instituées et modernités urbaines .

Religions instituées et traditions locales : cohabiter, traduire, contester

Au pays, les mondes chrétiens et musulmans ne sont pas venus balayer ce qu’on avait déjà ; ils se sont greffés dessus. L’islam est entré par le Nord au XVIII/XIXᵉ siècle, porté par les Foulbé et les lamidats, et s’est frotté aux groupes dits Kirdi. Le christianisme arrive plus tard via les missions (protestantes d’abord, puis catholiques), avec écoles, catéchèses et traductions en langues du pays. Depuis, on vit la cohab’ : dimanche à l’église ou à la mosquée, mais les affaires d’ancêtres, de protections et de tabous continuent de structurer les familles. Et côté langage même, on cause « à la camerounaise » — le français, le pidgin et les langues locales se mélangent et déplacent les normes : tu vois non ?

Traductions du sacré — catéchèses, islam local, syncrétismes, renaissances

Depuis un siècle et demi, l’islam (par le Nord, avec les lamidats foulbé) et le christianisme (vagues missionnaires, écoles, catéchèses) se sont greffés sur des régimes rituels plus anciens. Aujourd’hui, la majorité se dit chrétienne (≈60 %), l’islam pèse lourd (≈35 %), et les héritages “traditionnels” restent actifs, surtout à l’Ouest, au Sud et à l’Est : on prie au temple, mais on garde les gestes de maison pour la santé, la réussite et la protection. C’est la cohabitation serrée qui fait le style camer : on traduit, on arrange, on met des limites quand “ça chauffe”.

Chez les Dii (Nord), l’histoire résume bien la greffe double : contact ancien avec l’islam au XIXᵉ ; au XXᵉ, vagues missionnaires et gros chantier de Bible en dii (comité de langue structuré dès 1962, Nouveau Testament bouclé vers 1970 et publication moderne en 2001). Chaque mot devient un carrefour : reprendre un terme indigène du divin ou le bannir pour éviter l’étiquette « fétiche » ?

L’implantation n’est pas sortie du néant. Côté islam, la poussée foulbé issue du djihad d’Ousman dan Fodio a maillé les plaines d’Adamaoua et du Nord de lamidats où coran, école et justice musulmane ont circulé avec les caravanes ; la carte actuelle de l’islam (fort en Adamaoua, Nord et Extrême-Nord, présent aussi chez les Bamouns de l’Ouest) en garde la trace.

Côté christianisme, les baptistes anglais débarquent très tôt (mission de Bimbia-Bonabéri en 1843), suivis par d’autres familles protestantes puis par l’Église catholique, qui organise aujourd’hui 20+ diocèses ; l’ensemble propulse catéchèses, écoles et traductions bibliques en langues locales.

Photo: Joseph Kuoh, Charles Maître, Joseph Ekollo, Elie Allégret, Jacob Modi Din (right)

Les catéchèses ont lancé un gros chantier de traduction biblique (comités de langue, lexiques, choix des mots pour « Dieu », « esprit », etc.). Tout le monde ne veut pas le même style : certains récupèrent des termes anciens pour « apprivoiser » la Bible, d’autres disent « danger de syncrétisme ». Résultat : ni copie, ni rupture — une foi traduite qui parle comme on parle au village et en ville.

Dans les lamidats, l’islam lui aussi se localise : prières et apprentissages coraniques au centre, mais tolérance pragmatique pour certaines médiations coutumières (parentés rituelles, arbitrages des notables) tant que l’ordre social tient. Ce double ajustement — mosquée/église d’un côté, coutumes de l’autre — explique pourquoi, sur le terrain, beaucoup vivent la religion comme une traduction continue plus que comme un « switch » définitif.

Chez les Beti/Fang, le parcours courant c’est baptême–confirmation–mariage à l’Église, et, en même temps, couverture spirituelle pour le commerce et la vie sociale. Gérer une boutique au marché, devenir mfan mot (statut reconnu), viser le mvoe (bien-être accompli), tout ça demande de “caler” l’Invisible : veillées, jeûnes, prières dans les Églises de réveil, parfois consultation d’un nganga de confiance pour fermer les chemins au kong (attaque occulte) et neutraliser la jalousie. Les enquêtes sur les petits commerçants beti/fang à Yaoundé décrivent clairement ce capital magico-religieux mobilisé pour sécuriser réputation, clients et chiffre du jour. Là où ça marche, “tu n’as pas la pression” ; si tu négliges, “c’est caillou”.

À l’Ouest, Bamilékés et Bamouns conjuguent liturgies chrétiennes (paroisses denses, catéchèses) et forte centralité des chefferies/ancêtres. On peut communier le matin et, le soir, verser une libation au pas de porte, nourrir l’autel familial, ou participer à une danse de sortie de deuil. La Route des chefferies a bien rappelé ce fil “du visible à l’invisible” : masques, reliquaires, forêts sacrées, tout un patrimoine qui continue d’ordonner la mémoire et la protection, tout en dialoguant avec l’art chrétien et l’art contemporain. Côté Bamoun (islamisé de longue date), mosquées et chefferie co-régulent la vie morale, avec un islam local intégré aux institutions du royaume.

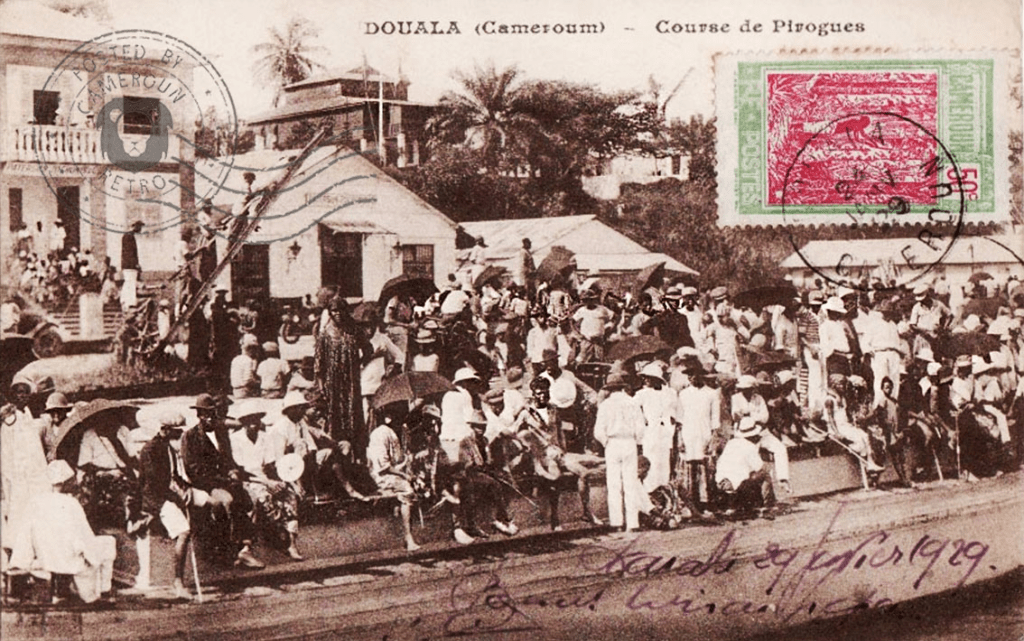

Chez les Sawa du Littoral, la carte est lisible : catholicisme et protestantisme bien installés en ville (réseaux paroissiaux, catéchèses, envois massifs de catéchistes — par ex. à Douala), et, chaque année, le Ngondo réaffirme, sur l’eau, l’alliance avec les esprits du fleuve et la mémoire des lignages. C’est un bon exemple de syncrétisme à la camerounaise : calendrier chrétien d’un côté, fête “de la maison” de l’autre, sans forcément mélange confusionnel — plutôt une gestion des registres selon le contexte.

Ruptures et interdits — dénonciations de pratiques “incompatibles”.

Dès l’époque missionnaire, beaucoup de gestes “de maison” (libations, reliquaires, bains, consultations) sont reclassés fétichisme et priés de sortir de la scène publique. Les Églises s’implantent par les catéchèses, l’école et la paroisse, et posent leurs lignes rouges ; côté islam, les lamidats rappellent les distinctions halal/haram et challengent certaines pratiques locales. Cette moralisation a posé, très tôt, une grammaire du “compatible / incompatible” avec la foi importée. Aujourd’hui encore, l’équilibre national se lit dans les chiffres : majorité chrétienne, islam fort, et héritages toujours actifs — une cohabitation qui produit régulièrement des arbitrages serrés.

Dans les paroisses très denses de l’Ouest, du Littoral et des grandes villes, la prédication comme la formation de milliers de catéchistes rendent plus visibles les dénonciations de “pratiques non compatibles” (culte des crânes, bains rituels, consultations). À Douala, l’envoi d’environ 1 000 catéchistes en décembre 2023 montre à quel point l’appareil ecclésial encadre la vie morale et appelle à “rompre avec les œuvres des ténèbres” — ce qui met la pression sur les rituels familiaux gardés en sourdine.

Sur le terrain, le discours “Reste à Jésus, leave les choses d’avant” fait que, chez les Dii (Adamaoua–Nord), plusieurs gestes autrefois publics (paroles aux autels, bains protecteurs, dons codifiés) passent low profile : on ne les proclame plus, on les délocalise hors du regard paroissial, pendant que la foi se traduit en langue et en catéchisme.

L’expansion des Églises de réveil en ville rend aussi la frontière plus bruyante : délivrances publiques, dénonciation de la “sorcellerie familiale”, promesses de protection et de prospérité. À Douala, les études décrivent la multiplication d’assemblées prophétiques qui occupent l’espace sonore et symbolique, bousculent les normes classiques et contestent les médiations anciennes (chefferies, notables, thérapeutes “à l’ancienne”). Résultat : des conflits ouverts autour du “qui a l’onction” pour trancher les affaires de malchance, de maladie ou de business qui “ne monte pas”.

Quant aux dérives, au fil des décennies, le registre juridique s’en mêle. L’espace public retrouve régulièrement des controverses sur “sorcellerie” et “escroqueries spirituelles” (promesses de miracles contre argent, violences symboliques). Les autorités publiques tirent deux leviers :

- Freiner les abus : rappels à l’ordre contre les “sectes” agressives, discours officiels sur l’emprise de la sorcellerie et l’urgence d’une délivrance qui ne vire pas à l’arnaque ; interpellations, fermetures de lieux, appels à la prudence pastorale.

- Ouvrir une porte au vérifiable : reconnaissance encadrée de la médecine traditionnelle (bulletin officiel 2020, projet de code d’éthique, pharmacovigilance), afin de séparer nganga sérieux et charlatans. Le message est clair : “tradition, oui ; tromperie, non”.

Au quotidien, la ligne bouge selon les lieux, les autorités en présence et… les urgences de vie. Un prêtre ou un imam peut condamner la libation à haute voix, pendant que la famille verse une goutte au sol “pour les vieux” à la maison. Une Église de réveil peut interdire les “bains”, mais proposer ses prières d’onction et de jeûne toute la semaine. L’État, lui, peut poursuivre l’escroquerie spirituelle et, en même temps, labelliser des praticiens traditionnels et des produits de pharmacopée. Entre “à proscrire” et “à réaménager”, on négocie en continu — parce que, pour beaucoup, la sécurité de la maison, la santé et le business ne se jouent pas seulement au visible.

Dans ce climat de dénonciation de la sorcellerie, certains publics deviennent cibles (par ex. les personnes albinos, exposées à des imaginaires magico-marchands) ; les autorités sanitaires et religieuses multiplient les mises en garde pour protéger les vulnérables et couper court aux trafics “mystiques”. Là aussi, frontière mobile : sanctionner les crimes et défaire les rumeurs.

Nouveaux médiateurs — pasteurs, imams, prophètes, thérapeutes.

Depuis le temps des missions et des lamidats, l’autorité spirituelle au Cameroun ne se limite plus à la maison ancestrale. Elle s’est ramifiée en trois pôles qui se répondent :

- Églises et mosquées (curés, catéchistes, pasteurs, imams) ;

- Thérapeutes/nguɛnga, nganga, et autres praticiens de la pharmacopée ;

- Chefferies/notables, qui gardent les règles de la parenté et l’accès aux autels.

Cette tripode s’est renforcée avec l’urbanisation : à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, les veillées, délivrances, ruqya, jeûnes collectifs et conseils pastoraux structurent le quotidien religieux, pendant que l’État tente de sécuriser l’offre de soins et de casser l’arnaque mystico-commerciale.

Côté catholique, la médiation n’est pas que le prêtre du dimanche : le pays vit au rythme des catéchèses et des missions de terrain. Rien que dans l’Archidiocèse de Douala, plus de 1 000 catéchistes ont été envoyés en mission fin 2023, signe d’un encadrement serré de la prière, de l’accompagnement et de la morale dans les quartiers.

Côté protestant/pentecôtiste, les Églises de réveil ont pris une place de big médiateurs en ville : séances de délivrance, diagnostics de “blocages” (sorcellerie, jalousie), prières de prospérité pour le commerce et la santé, counseling familial. À Douala, la recherche décrit un maillage d’assemblées prophétiques qui occupent l’espace sonore et social et reconfigurent la médiation religieuse urbaine.

Dans le Centre-Sud, chez les Beti/Fang, le pasteur devient coach mystico-éthique qui aide à tenir le business, à calmer les “kong” (attaques) et à garder la paix de la maison (source ethnographique fournie).

Au Nord/Adamaoua, l’imam n’est pas seulement officiant : c’est un arbitre moral et un guérisseur religieux (lecture de Coran, ruqya, jeûnes, aumône) qui remplace les bains ou sacrifices jugés illicites et cadre les conflits domestiques. Historiquement adossés aux lamidats, ces imams portent une médiation sociale (conciliation, charité) autant que rituelle, avec des rappels constants halal/haram (cadre général : poids de l’islam et cartographie religieuse nationale).

Les nganga/nguɛnga n’ont pas disparu avec les Églises et la mosquée. Quand ils sont reconnus par la communauté ou adoubés par des notables, ils restent les points d’appui pour les soins, la protection et même la palabre (médiation). L’État a choisi de faire le tri :

- 2000s–2010s : montée d’alertes publiques contre les escroqueries spirituelles et quelques “sectes” agressives en ville.

- 2014 : annonce d’un projet de loi pour organiser la médecine traditionnelle, poser un code d’éthique et démarrer une pharmacovigilance (sécurité des produits).

- 2020 : Bulletin officiel du Ministère de la Santé sur la Médecine traditionnelle : définition, enregistrement des praticiens/produits, collaboration avec les hôpitaux, idée d’un sous-secteur intégré au système national de santé.

Dans les Grassfields (Ouest), là où les Bamiléké tiennent des forêts sacrées et un système de notables, on consulte encore des spécialistes ad hoc pour la fécondité, la paix des maisons, la protection des champs ; mais on évite le tapage, par crainte de “chauffer” la chefferie et d’empiéter sur les rituels réservés. Les palais gardent les autels et les objets fondateurs ; quand ça dépasse le cadre, le chef appelle soit l’imam/pasteur, soit un thérapeute reconnu.

Chez les Bafou (Menoua), les modalités d’offrandes et le choix des experts (sacrificateur, devin) restent codés : ce sont des médiations contrôlées par la parenté et les notables.

Éthique du quotidien — soins, commerce, réussite, protection, justice.

Au Cameroun, le quotidien ne se gère pas qu’avec les mains et les calculs, mais aussi avec l’invisible. Depuis la période précoloniale, l’équilibre des familles et des communautés a toujours reposé sur un double registre : ce qu’on fait devant les gens (cultiver, commercer, juger, soigner) et ce qu’on règle avec les puissances (prières, bénédictions, protections, interdits). Avec la colonisation puis les indépendances, ces gestes n’ont pas disparu. Ils se sont déplacés : désormais, ils cohabitent avec les messes, les sermons du vendredi, les écoles et les tribunaux. L’État a reconnu officiellement la médecine traditionnelle dans le système de santé (2020), signe que même au niveau national, on sait que les réalités de la vie quotidienne ne se règlent pas qu’à l’hôpital ou au tribunal.

Justement en parlant de santé, dans les années 1960 déjà, les études ethnographiques montraient que les Camerounais passaient facilement d’un médecin moderne à un nganga, selon la nature du problème. Pour la fièvre ou une plaie : clinique. Pour la stérilité, les convulsions inexpliquées, ou une série de malheurs : thérapeute traditionnel. Aujourd’hui encore, les familles combinent. Les hôpitaux de Douala ou Yaoundé reçoivent des patients qui, en parallèle, poursuivent un traitement de plantes ou des rituels de protection. L’État a tenté de “nettoyer le champ” pour éviter les arnaques, mais il reconnaît que la demande populaire pour la pharmacopée et les pratiques rituelles reste trop forte pour être ignorée.

Côté commerce et réussite sans alliés d’en-haut, c’est djôk! La réussite sociale ici ne se résume pas à “avoir l’argent” : on mobilise des alliés spirituels comme un entrepreneur mobilise des capitaux financiers.

Ce qui nous mène à la protection et la justice, du village à la ville. Traditionnellement, la justice ne se limitait pas à un jugement rationnel, elle se scellait par des épreuves rituelles (serments, bénédictions, sacrifices). Dans les Grassfields, par exemple, les chefferies gardaient (et gardent encore) les forêts sacrées comme lieux où se traitent les gros litiges : l’accusé doit jurer, et c’est l’invisible qui tranche. À l’époque coloniale, les tribunaux européens ont tenté de supprimer ces épreuves, mais après l’indépendance, certains gestes ont refait surface sous d’autres formes. Dans les années 1980, on a vu des tribunaux s’appuyer sur l’expertise de thérapeutes pour juger des affaires de sorcellerie, un signe que la frontière entre “justice moderne” et “justice invisible” reste poreuse.

Aujourd’hui, même la diaspora camerounaise continue de lire sa vie quotidienne en termes d’alliances spirituelles. Un blocage administratif en France ou en Allemagne est souvent interprété comme un obstacle invisible. Une percée professionnelle devient motif d’action de grâce. Les réseaux sociaux amplifient ces logiques : prophètes en ligne, pasteurs de réveil qui diffusent en direct, discussions de WhatsApp où l’on mêle français, pidgin et camfranglais pour analyser les coups de chance et les blocages. La langue elle-même devient signe du bricolage : on saute d’un “Alléluia” à un “tu vois non ?” pour dire la même chose — que le visible et l’invisible marchent ensemble.

Ces cohabitations ne restent pas théoriques : elles s’éprouvent dans la ville, les migrations et les écrans, où traditions et croyances prennent de nouvelles formes.

Villes, mobilités et écrans : traditions en mouvement

Depuis que les villes camerounaises gonflent comme ballon de foot, que l’école coloniale a brassé tout le monde sur les bancs, et que WhatsApp a débarqué jusque dans les villages, les traditions ne restent plus figées. La vraie question : qu’est-ce qui disparaît en route, et qu’est-ce qui se transforme pour continuer à marcher avec le quartier, la diaspora et le numérique ?

La ville comme laboratoire — Nouveaux voisinages, recompositions d’entraide

Depuis l’époque coloniale, les villes du pays sont devenues comme des marmites pleines de condiments : tout le monde dedans. Douala, capitale économique, et Yaoundé, capitale politique, ont commencé à gonfler sec dans les années 1950–60, quand les colons ont eu besoin de main-d’œuvre pour les chantiers, les bureaux et les services. À cette époque, les grandes familles étendues du village, où on vit en bloc avec tontons, tantines et cousins, se fragmentent. En ville, chacun cherche son coin, on se retrouve à habiter dans des concessions mélangées où Bassa, Bamiléké, Beti et Haoussa deviennent voisins de palissade. C’est là que la survie oblige les gens à inventer de nouveaux systèmes pour “tenir ensemble”.

Au départ, dans les années 1960–70, les Camer se tournent vers les tontines urbaines, ces réunions d’argent qui remplacent les champs communautaires du village. Rapidement, ça devient plus qu’une affaire de cash : on y gère mariages, funérailles, voyages et même règlements de dettes. Dans les quartiers populaires, les associations de quartier prennent le relais. À côté, les églises, surtout les paroisses catholiques et protestantes, deviennent des nouveaux foyers de parenté : tu arrives seul à Yaoundé, mais ton groupe de chorale devient comme ta famille d’accueil.

Chez les Bam’s, ça se formalise fort : les « réunions » (associations villageoises urbaines) rejouent carrément le modèle de la chefferie. Dans les années 1980–90, avec la grande vague de migrations vers Douala et Yaoundé, ces associations deviennent incontournables. Elles organisent les mariages et funérailles des membres, elles collectent les cotisations pour rapatrier un corps au village, elles arbitrent même des palabres entre citadins. Bref, elles recréent un mini-village dans la ville, avec son “chef” et ses notables.

Au Nord, les dynamiques sont différentes mais le principe reste pareil. Les Peuls (Foulbé) qui tiennent les lamidats et les marchés apportent leur modèle : la mosquée devient centre de solidarité, et les marchés sont aussi des lieux d’entraide. Les groupes dits Kirdi, longtemps marginalisés, trouvent eux aussi dans la ville un espace pour recomposer leurs solidarités : ils créent des associations de migrants où la mémoire des rites villageois cohabite avec l’islam ou le christianisme.

Aujourd’hui, avec les « villes nouvelles » comme Bonamoussadi à Douala, ou l’axe Nsimalen–Yaoundé en pleine extension, la logique s’accélère. Chaque bloc ou quartier devient un mini-laboratoire social. À Bonamoussadi, par exemple, tu retrouves côte à côte des cadres Bamiléké, des commerçants Bassa, des étudiants Beti, et des Peuls qui tiennent le bétail urbain. Chacun vient avec ses codes, mais il faut cohabiter. Résultat : on invente ses propres règles pour gérer dettes, jalousies, funérailles. Même dans les résidences modernes avec portails et vigiles, les logiques d’entraide continuent via les groupes WhatsApp du kwatt : collecte pour un malade, soutien après un décès, contributions pour la sécurité du bloc.

La ville camer est donc devenue un vrai “laboratoire social” : on a quitté les grandes concessions lignagères, mais on a bricolé des équivalents modernes. Tantôt avec les tontines, tantôt avec les réunions villageoises, tantôt dans les Églises de réveil qui “refont famille” à travers les veillées de prière. Bref, même si les murs du village sont loin, la solidarité et les pratiques coutumières se sont juste déplacées et habillées aux couleurs du kwatt.

Soigner et croire autrement — Pharmacies, cliniques, thérapeutes, “prières-soins”

Au pays, la santé, c’est pas one-way. Depuis l’époque coloniale, les hostos ont pris le lead, les nganga sont passés un peu “backstage”. Mais dès les années 1970 (ambiance Alma-Ata à l’OMS), le discours a viré: on ne soigne pas le Kamer en zappant la pharmacopée locale et les tradis. Chez nous, l’État a formalisé ça noir sur blanc: la médecine traditionnelle fait partie du système national, avec bulletin dédié, cadre d’enregistrement et push pour la pharmacovigilance depuis 2020. Les textes rappellent aussi que la majorité de la population y recourt – point pour les feuilles, les racines et les mains qui savent.

Concrètement, en ville on fait le tour de table thérapeutique: on commence à la pharmacie, on file voir l’herboriste du kwatt, puis on “fait prière” chez le pasteur pour une délivrance ou chez l’imam pour une ruqya. Cette circulation n’est pas d’hier: déjà à Ebolowa dans les années 1980, les enquêtes montraient comment les médocs circulaient aussi par le marché informel, les gens jonglant entre ordonnance et comprimés achetés “au taxi-bus”. L’anthropologie du médicament a documenté ce mix pharmacie/kwatt comme une réponse aux stress sociaux et au coût des soins.

Depuis 2024, on a même step-up côté règle du jeu: loi n° 2024/018 qui reconnaît et organise officiellement la médecine traditionnelle et complémentaire, avec autorisation d’exercer, registre des praticiens et normes de sécurité des produits. L’idée: sécuriser les bons tradis et chasser les faux prophètes/charlatans, histoire que la feuille qui soigne ne devienne pas poison.

Dans les pratiques, ça mixe fort selon les ethnies et les villes. Chez les Ewondo (Beti, Centre), on continue les bains de purification et protections, mais on “habille” ça en vocabulaire chrétien (on parle de bénédiction, on jeûne, on veille) pour rester clean au regard des Églises. Chez les Douala (Sawa, Littoral), des femmes combinent clinique et rituels liés au Ngondo pour “laver la route” – tu vas à l’écho, tu prends l’ordonnance, mais tu n’oublies pas l’offrande à l’eau pour la paix du foyer. Et dans les Grassfields (Bamiléké), les décoctions maison cohabitent avec l’hôpital de district; en cas de “mains qui poussent” (sorcellerie supposée), on peut compléter par prière-soin chez un prophète du Réveil. Ce pluralisme thérapeutique est devenu le mode normal: ordonnance + décoction + prière = “on ferme la porte au mal” et on avance sans pression.

Côté gouvernance, la feuille de route est claire: enregistrer, former, contrôler la qualité (pharmacopées et labos), et articuler hôpital/therapeute/culte pour éviter les débordements. Les débats restent chauds – jusqu’où va la délivrance? quelle place pour la vente de médocs au marché? – mais la tendance lourde, c’est cohabiter intelligemment: biomédecine pour le diagnostic et l’urgence, tradipraticien sérieux pour les savoirs locaux, et communautés religieuses pour la force morale et la protection. Bref, au Kamer, on soigne en réseau: hosto – kwatt – chapelle/mosquée, chacun joue sa note pour que la vie “ne se casse pas”.

Diaspora et retours — Réinventions, transferts, solidarités transnationales

Depuis le temps des luttes politiques, la route du Mbeng n’a jamais été neutre. Dans les années 1950–70, les premiers grands départs sont liés aux exils UPC : des militants fuient la répression, certains trouvent asile en Guinée, au Congo ou en Europe de l’Est. Dans les années 1980–90, c’est une autre vague : étudiants, chercheurs, footballeurs, mais aussi jeunes en quête d’eldorado qui prennent la route de la France, de l’Allemagne, de la Belgique. Le Camerounais devient peu à peu ce qu’on appelle un “mbengiste” : celui qui a traversé et qui doit prouver son worth en envoyant le nkap (argent) au pays.

Face à cette mobilité massive, l’État a longtemps joué à la méfiance, surtout dans les années 1990 où la diaspora alimentait l’opposition politique. Mais en 2014, revirement : lancement du programme officiel de gestion des Camerounais de l’étranger. Désormais, on parle de la diaspora comme d’un « partenaire stratégique » du développement.

Aujourd’hui, les chiffres sont clairs : la diaspora envoie plus d’argent que l’aide internationale. Les transferts dépassent régulièrement les centaines de milliards de FCFA, soutenant non seulement la consommation des familles, mais aussi les investissements dans les villages. Mais l’attente des familles ne se limite pas au cash : au village, on compte sur le cousin à Mbeng pour financer l’église, la maison familiale ou les funérailles. Dans les Grassfields (Ouest, Bamiléké), on parle même de “retour” quand un notable installe une toiture flambant neuve sur la maison de chefferie ou sponsorise les danses traditionnelles pendant les fêtes du village. Ce geste n’est pas juste de prestige : il réaffirme la continuité entre la réussite en ville/diaspora et la légitimité lignagère au pays.

À Yaoundé, chez les Fang-Beti (Centre-Sud), les mbengistes ramènent aussi des nouvelles formes religieuses : des Églises pentecôtistes importées de Belgique qui installent leurs antennes dans les quartiers périphériques, ou des prières par Zoom qui relient les fidèles de Mvog-Ada à ceux de Bruxelles. On voit naître des solidarités transnationales où une veillée funèbre locale est financée par des cotisations via Western Union, où un mariage traditionnel reçoit l’appui d’une chorale venue en live depuis Paris par visio.

Résultat : le mvoe (le bien-être accompli, la tranquillité matérielle et sociale) se construit désormais dans un va-et-vient permanent entre Douala et Paris, Bamenda et Bruxelles, Yaoundé et Montréal. La réussite ne se mesure plus seulement au champ qu’on cultive ou à la boutique qu’on tient, mais aussi à la capacité à mobiliser cette chaîne transnationale de nkap, de prières, de savoirs et de prestige.

Le religieux en ligne — Prédications, rituels à distance, rumeurs, fact-checking

Depuis les années 2000, Internet a ouvert une nouvelle “paroisse” où chacun peut se brancher sans quitter son kwatt. Les pasteurs de réveil streament leurs cultes en direct sur Facebook Live ou YouTube, avec chœurs et délivrances visibles par des milliers de fidèles. Les imams font des causeries islamiques sur WhatsApp et TikTok, donnant des rappels de foi à des abonnés dispersés du Cameroun jusqu’à Dubaï. Même les nganga ont pris le train : sur WhatsApp, ils prescrivent des remèdes, envoient des vidéos de bains rituels ou des audios de prières. Bref, le smartphone est devenu une nouvelle calebasse sacrée.

Mais ce numérique, c’est vraiment couteau à double tranchant. D’un côté, il permet à la diaspora de rester connectée : une messe à Mbalmayo peut être suivie en direct par une tante à Bruxelles, les cotisations pour un deuil se font par mobile money ou Western Union, et les prières de délivrance passent désormais aussi par Zoom. De l’autre, il amplifie les tensions : une vidéo de délivrance spectaculaire, un exorcisme bruyant ou une prophétie douteuse se retrouvent viralisés en quelques heures. Résultat : gros kongossa digital, palabres en ligne, partages massifs sur les groupes WhatsApp familiaux.

Les jeunes, surtout, n’hésitent plus à fact-checker les hommes de Dieu. Quand un pasteur annonce un miracle, certains montent des threads entiers sur Twitter (X) pour démonter le show : “regarde bien, la sœur marchait déjà avant”, “ce médicament, c’est vendu au marché Mokolo hein”. Pareil pour les rumeurs de sorcellerie : elles circulent vite, mais elles se heurtent aussi à des contre-discours portés par journalistes, blogueurs et influenceurs.

Au final, le religieux en ligne n’est pas seulement un prolongement du temple ou de la mosquée : c’est devenu un espace de débat public. Les autorités spirituelles ne sont plus intouchables, car tout est filmé, partagé, commenté, critiqué. Entre les vidéos virales, les preuves qu’on exige et les contre-discours qui se construisent, la foi se vit désormais aussi sur l’écran — entre croyance, soupçon et palabre numérique.

Au bout du chemin : traditions et croyances qui tiennent la maison

Au finish, l’affaire est claire comme l’eau du marigot : chez nous, le geste (visible) et le sens (invisible) marchent ensemble, main dans la main. Tradition, ce n’est pas caillou figé ; croyance, ce n’est pas nuage sans prise. C’est un répertoire où chacun pioche selon le moment : la chefferie qui cadre, la famille qui fait passer l’âge, la prière à l’église ou à la mosquée, le coup d’œil chez le nganga quand la route se bloque. On mixe, on ajuste, on met la limite quand ça chauffe — et la vie tient. Tu vois non ?

Le fil rouge qu’on a suivi depuis le début — du visible à l’invisible, et retour — tient au pays comme un nœud bien fait. Mofu là-haut : on ne joue pas avec le protocole, on consulte mbidla, on sacrifie propre, on parle aux autels, et la maison respire. Bamiléké à l’Ouest : reliquaires, forêts sacrées, masques qui gardent la mémoire — et pourtant paroisse pleine le dimanche. Beti/Fang au Centre-Sud : boutique bénie, mvoe visé, jalousie calmée. Sawa au bord de l’eau : Ngondo pour sceller le pacte, et culte à la chapelle pour tenir la semaine. En ville comme au village, on garde la même logique : on fait le geste juste, on dit la parole juste, et l’invisible répond.

La phrase-synthèse ? Traditions et croyances au Cameroun, c’est l’art de faire tenir la maison : ça prend les règles du terroir, ça cause avec Dieu et les ancêtres, ça écoute l’imam, le pasteur, le thérapeute, et ça cherche la paix du kwatt sans perdre la face. Ce n’est ni “ancien vs moderne”, ni “Église vs coutume” ; c’est cohabitation inventive. On nettoie ce qui abîme, on garde ce qui soigne, et on avance — step by step, sans pression.