Quand les savants parlent aussi comme les sages.

Depuis le temps des grands-parents, on vit avec des proverbes, des devinettes, des contes effrayants la plupart du temps et les leçons qu’on apprend même sans entrer dans une salle de classe. C’est là-bas que beaucoup ont appris à réfléchir, à observer le monde et à (se) poser les bonnes questions. Même maintenant là, un vieux au village peut te sortir une histoire qui te fait plus réfléchir que tes cours de maths au lycée.

Mais bon, faut pas seulement regarder derrière. On a aussi des Camerounais qui font bouger les choses là-dehors : des professeurs qui parlent dans les grandes conférences, des chercheurs qui font avancer la médecine, des philosophes qui écrivent des livres lus dans les universités du monde entier. Le problème c’est que, souvent, on ne parle pas assez d’eux. On fait comme si le savoir au pays, c’est un luxe ou bien un décor.

Dans cet article, on va marcher des deux côtés : d’abord, on va fouiller les racines, là où nos ancêtres ont caché les vraies fondations du savoir ; ensuite, on va regarder les gens d’aujourd’hui qui chauffent leur tête pour faire avancer le Camer. Le but, c’est pas de comparer ou diviser. On va juste voir que chez nous, la science et la sagesse marchent souvent main dans la main. L’un porte la lampe, l’autre indique la route.

- Racines et héritages : Quand la science portait encore le pagne

- Quand les ancêtres faisaient déjà la science sans blouse blanche

- Philosopher au quartier, c’est pas seulement pour ceux qui ont les lunettes rondes

- Les nouveaux visages et les réalités actuelles de la pensée critique made in 237

- Les pionniers de la pensée moderne made in 237 : quand la tête chauffe pour faire avancer le pays

- Marcien Towa : le gars qui disait que philosopher, c’est pas dormir

- Fabien Eboussi Boulaga : le gars qui a dit à l’Église que Dieu parle aussi en africain

- Jean-Marc Ela : le prêtre qui pensait avec les pauvres, pas juste pour eux

- Henri Hogbé Nlend : le mathématicien qui a mis les équations au service du continent

- Joseph Owona : le grand juriste qui a mis le droit en ordre

- Sciences et pensées critiques dans le Cameroun d’aujourd’hui : défis et perspectives

- Savants d’hier, génies d’aujourd’hui, routes de demain

- Les pionniers de la pensée moderne made in 237 : quand la tête chauffe pour faire avancer le pays

Racines et héritages : Quand la science portait encore le pagne

Pendant que les Occidentaux se sont concentrés sur les découvertes scientifiques qui font leur fierté aujourd’hui, nous on réfléchissait autrement. Chez nous, la tête travaille depuis le temps des ancêtres, c’était le premier outil et ça l’est encore. C’est notre façon de faire, même sans calculatrice ni microscope.

Dans les villages il y avait toujours des gens qui savaient observer, tester, transmettre. Les grands-mères connaissaient les plantes comme des pharmaciens, les forgerons faisaient fondre le fer comme si c’était le beurre au soleil, les devins lisaient les signes dans les étoiles ou les entrailles de poulet mieux que certains logiciels. Et tout ça, c’était pas du hasard – c’était des logiques bien posées, des méthodes qu’on testait, qu’on validait à force d’expérience.

On appelait pas ça « science » ou « philosophie », mais c’était dans le fond, une façon d’expliquer la vie, de chercher le vrai, de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Et ça se transmettait avec les proverbes, les rites, les contes, les gestes du quotidien. Bref, une école sans salle de classe, mais avec des fondations solides.

Donc si on veut parler de pensée scientifique au Mboa, faut pas sauter cette étape. Les bases étant posées, ce qu’on vit aujourd’hui, c’est la suite d’un chemin qui a commencé depuis longtemps.

Quand les ancêtres faisaient déjà la science sans blouse blanche

Le savoir, c’était d’abord les yeux et les oreilles

Observer la nature, écouter les anciens, tester un truc jusqu’à ce que ça marche, c’était déjà un système scientifique. La grand-mère qui connaît les cycles de la pluie, le chasseur qui lit la forêt comme un livre ouvert… Ce n’était pas du hasard, c’était structuré. C’était une logique posée, qui se transmettait de bouche à oreille, de main à main.

La pharmacie de la forêt, c’est pas du jeu

Va seulement demander aux Baka ou aux Gyele. Là-bas, on connaît les plantes mal mauvais! Plus de 500 espèces bien classées : une racine pour la toux, une écorce pour les fièvres, une feuille pour les accouchements. Voici quelques exemples…

🍃 Goyavier

Feuilles bouillies → Stop diarrhée direct.

Tu bois ça chaud-chaud, le ventre se calme comme un bébé après le lait.

🌶 Piment

Quand le corps est fatigué et qu’il faut booster la machine.

Même sans manger, une bonne sauce piquante te remet en poste !

🧄 Ail

Anti-paludisme, anti-microbe.

Tu croques ça cru et tu respires mieux que quelqu’un qui sort du sauna.

🍈 Avocatier

Les feuilles : pour la toux.

Le noyau trait naturellement les problèmes de peau, les douleurs musculaires et articulaires. Bref, ce fruit-là soigne de la tête aux pieds.

🌳 Baobab

Pas seulement pour faire joli sur les billets.

Son écorce soigne les infections, surtout chez les dames. Et en plus, ça booste ton fer si t’es faible.

🧪 Papayer

Les graines tu les croques contre les vers.

Le jus de papaye favorise la digestion donc parfait au cours des repas.

🌱 Anis

Un vrai gaz killer. Si ton ventre te joue les tambours militaires, tu prends ça et il comprend le message.

Des locaux comme Jean Biyiha, qu’on appelle « Docta », te soignent sans ordonnance, mais avec efficacité en s’appuyant sur les bienfaits de ces plantes. Le problème, c’est que la forêt qu’ils utilisent, on est en train de la raser petit à petit pour satisfaire des puissances étrangères et l’intérêt d’autres nations tant ces forêts regorgent de richesses pour tout type d’industries. Petit à petit ce savoir risque donc de disparaitre faute de support pour enseigner.

Petit à petit, l’État commence à ouvrir les yeux

En 2021, le ministère de la Santé a validé quatre médicaments issus de notre pharmacopée locale – surtout dans la lutte contre le Covid. C’est un bon début, mais il reste du chemin. Les guérisseurs sont encore trop souvent mis de côté, alors qu’ils ont des réponses concrètes là où les cliniques n’arrivent même pas.

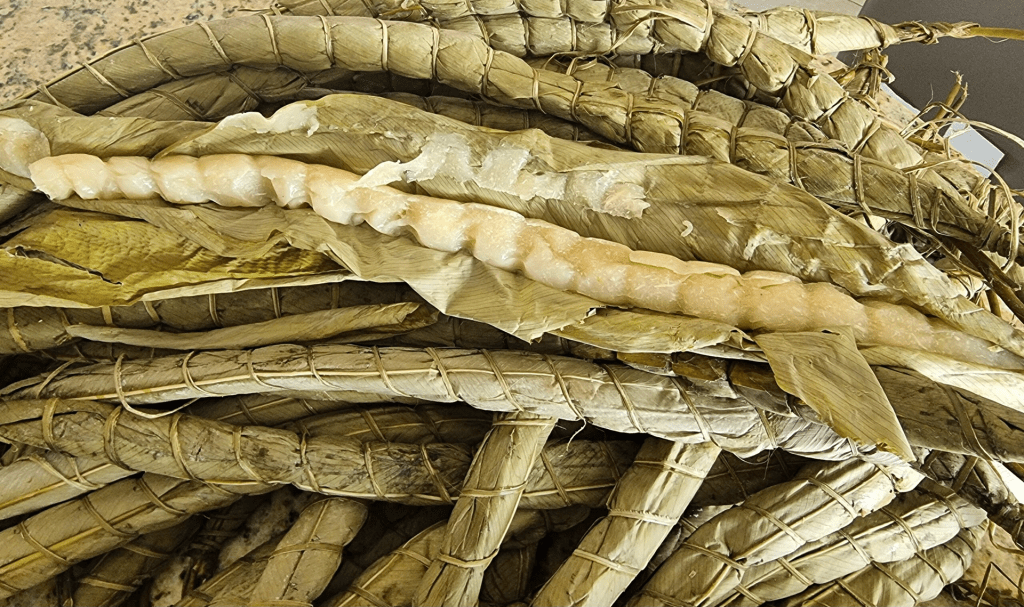

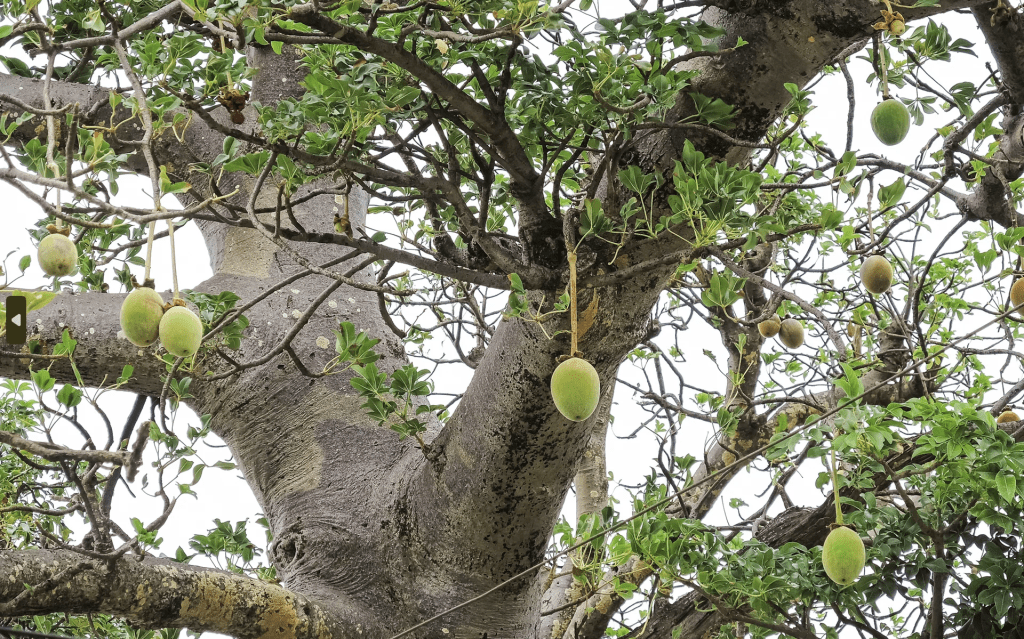

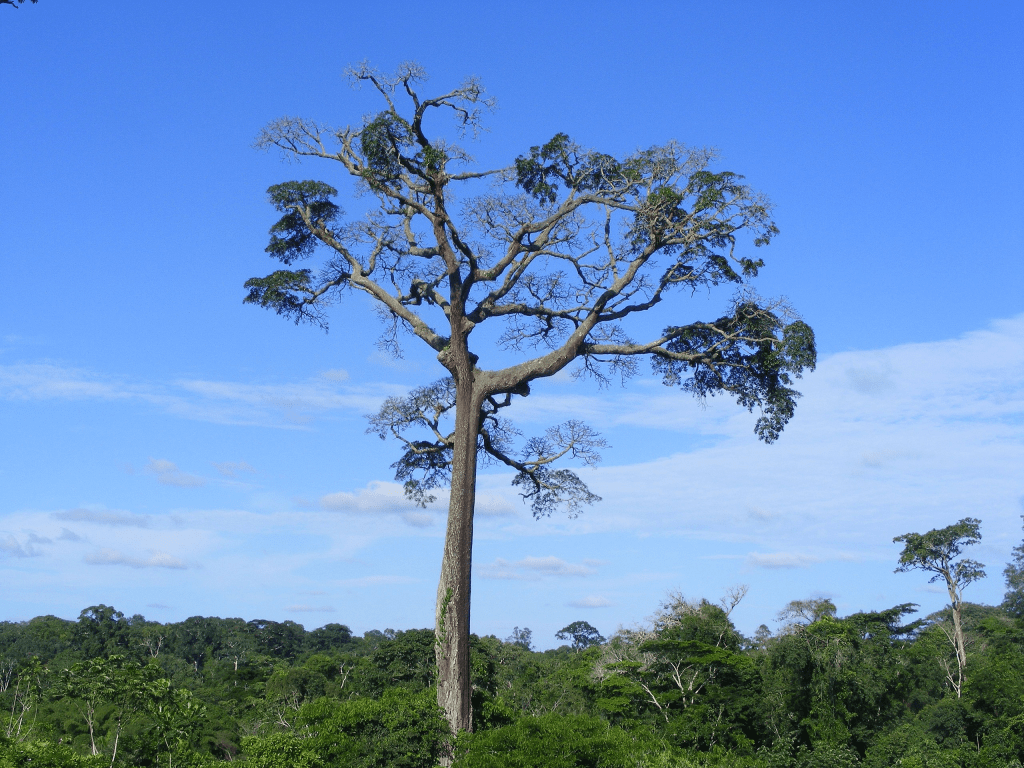

La contribution des plantes au Cameroun est sans limites

Pendant la Guerre d’indépendance du Cameroun, quand les maquisards n’avaient ni hôpital ni médicament importé, c’est la forêt qui a pris le relais comme en témoigne cet ouvrage « Soigner par les feuilles, les écorces et le soutien des ancêtres : La pharmacopée traditionnelle et la médecine rituelle au sein de la guérilla nationaliste au Cameroun (1956-1971)« . Le moabi, par exemple, est traditionnellement connu pour ses propriétés médicinales et cosmétiques. Son huile, au même titre que le beurre de karité, possède des vertus adoucissantes pour le corps et les cheveux. Une fois cette huile extraite, ses résidus peuvent être utilisés comme traitement contre les poux. L’écorce est utilisée contre les maux de reins et les douleurs dentaires. Les poumons, les intestins, même les plaies et le paludisme sont autant de maux que cet arbre soignait pour permettre aux braves résistants des maquis de poursuivre leur combat.

On travaillait et on travaille encore le feu, le fer et la pierre

Dans les Grassfields ou vers Mokolo, les artisans n’étaient pas des bricoleurs. Ils choisissaient les bons minerais, maîtrisaient les températures, et fabriquaient des outils solides, précis, utiles. Chaque geste était calculé, chaque procédé avait été validé par l’expérience.

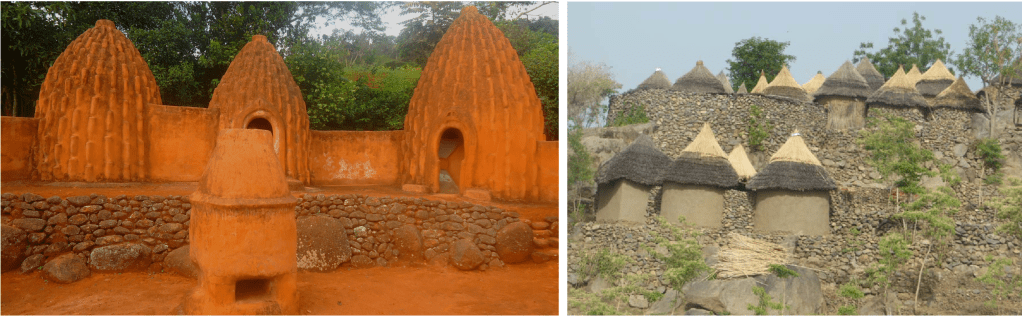

Regarde les cases musgum (à gauche) avec leurs formes qui gardent la fraîcheur, ou les maisons en pierre des Podokwo (à droite) qui tiennent depuis des générations. Ce n’est pas juste “du traditionnel”, c’est de l’architecture pensée, réfléchie, adaptée au climat, à la vie communautaire, aux rituels. Ils ne faisaient pas du béton, mais ils faisaient du solide, et du fonctionnel.

Parce que ce que nos anciens faisaient avec leurs mains et leurs yeux – observer, tester, améliorer – ce n’était pas seulement de la technique. C’était aussi une manière de penser, de donner du sens à ce qu’ils construisaient, soignaient ou cultivaient. Derrière chaque case musgum bien aérée ou chaque remède de forêt, il y a une réflexion sur la vie, la nature, le bien-être de la communauté.

Et cette réflexion-là, même sans tableaux noirs ni calculatrices, c’est déjà de la philosophie en action. C’est pour ça que dans cette histoire, on ne peut pas parler de science sans parler aussi de philosophie : les deux marchent ensemble, comme les deux jambes d’un même corps. Alors après avoir vu comment nos savoirs traditionnels tenaient debout scientifiquement, allons voir comment, au quartier comme au champ, on philosophe depuis toujours – même sans lunettes rondes.

Philosopher au quartier, c’est pas seulement pour ceux qui ont les lunettes rondes

Quand on dit « philosophie », certains pensent tout de suite aux livres, aux salles de classe pleines de silence, ou aux débats où chacun veut montrer qu’il connaît Kant. Mais ici au pays, on n’a pas attendu l’école pour réfléchir profond. Chez nous, la vraie philosophie se vit au marché, se raconte à une veillée, se glisse dans les proverbes et les histoires qu’on se transmet de bouche à oreille depuis les ancêtres. C’est une manière de vivre, une façon de voir le monde et de régler les choses sans forcément sortir le dictionnaire.

Les proverbes, c’est des petites phrases, mais qui pèsent fort

Tu vois les proverbes Bamilékés, Bassa ou Beti là ? C’est de la sagesse concentrée. Si un vieux te dit : « Quand tu tombes dans la boue, il faut accepter que tu t’es sali », ce n’est pas pour t’humilier. C’est pour t’apprendre l’humilité.

« Le singe n’a pas appris à sauter en un jour », ça te parle de patience. Et « Trop de conseils ont rendu le hareng sourd », c’est une gifle douce pour les gens qui veulent tout contrôler. Les proverbes sont flous parfois, oui, mais c’est justement pour t’obliger à penser.

Philosophie et jeunesse au Cameroun : de l’éveil à la pensée critique à l’engagement citoyen

Avant l’école : la philosophie dans la vie quotidienne

Historiquement, les enfants camerounais n’ont pas attendu les bancs de l’école pour être confrontés à la réflexion, aux débats et aux questions existentielles. Dans les sociétés traditionnelles, les veillées, contes, proverbes et rites d’initiation jouaient un rôle central.

- Les contes servaient à questionner la morale, les choix de vie, les rapports humains (histoire de la tortue rusée, du jeune qui défie les ancêtres, etc.).

- Les proverbes incitaient à voir au-delà des évidences et à penser en termes de conséquences, d’équilibre et de justice.

- Les cérémonies et rituels faisaient vivre à l’enfant des expériences symboliques qui invitaient à réfléchir sur sa place dans le monde, la responsabilité envers la communauté et les forces invisibles.

Ces pratiques formaient un socle philosophique oral, intégré dans la culture, mais non nommé comme « philosophie ».

Le blocage scolaire : la philosophie réservée aux grands

Avec l’école coloniale puis le système éducatif actuel, la philosophie est devenue une discipline institutionnelle… mais réservée aux élèves de Terminale (et, depuis peu, aux secondes littéraires).

Conséquences :

- L’enfant est exclu de l’apprentissage formel du raisonnement critique avant 16-17 ans.

- Les enseignants du secondaire et du supérieur considèrent souvent que « philosopher » demande une maturité intellectuelle inaccessible aux jeunes enfants.

- L’école privilégie la mémorisation et la restitution au détriment du questionnement, ce qui freine la liberté de pensée et la créativité.

L’absence de “philosophie pour enfants” et ses effets

La philosophie pour enfants est pratiquée dans plusieurs pays depuis 50 ans, mais reste absente au Cameroun. Selon les travaux de Clément Aladji Godjé, cette absence tient à trois causes :

- Ignorance du concept par les décideurs et enseignants.

- Attachement au modèle élitiste qui voit la philosophie comme domaine réservé aux adultes.

- Manque de formation des instituteurs qui n’ont souvent pas étudié la philosophie eux-mêmes.

Les apports attendus si on commençait tôt

Introduire la philosophie dès le primaire apporterait plusieurs bénéfices majeurs :

a) Développement cognitif et autonomie

- Permettre à l’enfant de penser par lui-même, sans dépendre uniquement du « maître à penser ».

- Passer d’une simple mémorisation à une construction active de la pensée, dans le dialogue.

b) Esprit critique face aux mauvaises pratiques

- Apprendre à questionner le tribalisme, le népotisme, la corruption.

- Ne pas accepter aveuglément les coutumes ou croyances néfastes.

c) Culture démocratique et prévention de la violence

- Habituer les enfants au débat d’idées, au respect des opinions divergentes.

- Construire une base de vivre-ensemble et de tolérance, limitant les divisions tribales ou linguistiques.

- Préparer les jeunes à être des citoyens engagés et pacifiques.

La continuité jusqu’aux grands

Si l’on commençait tôt, les effets se feraient sentir à chaque étape. Au collège, les jeunes arriveraient déjà habitués au dialogue et au questionnement. Au lycée et à l’université, ils pourraient approfondir la philosophie classique avec un socle pratique, et non seulement théorique. Dans la vie adulte, cette formation précoce se traduirait par plus de discernement face aux manipulations politiques, aux tensions sociales ou aux crises.

Réussir un tel projet supposerait de réformer les programmes pour intégrer la philosophie dès la maternelle et le primaire, de former les enseignants à animer des discussions à visée philosophique, et de sensibiliser parents et communautés pour prolonger cet esprit critique au quotidien. La philosophie ne devrait pas être perçue comme une matière de fin de parcours, mais comme une compétence de vie : un outil qui, enraciné dans nos traditions orales, accompagne l’enfant depuis ses premières années jusqu’à sa pleine responsabilité citoyenne.

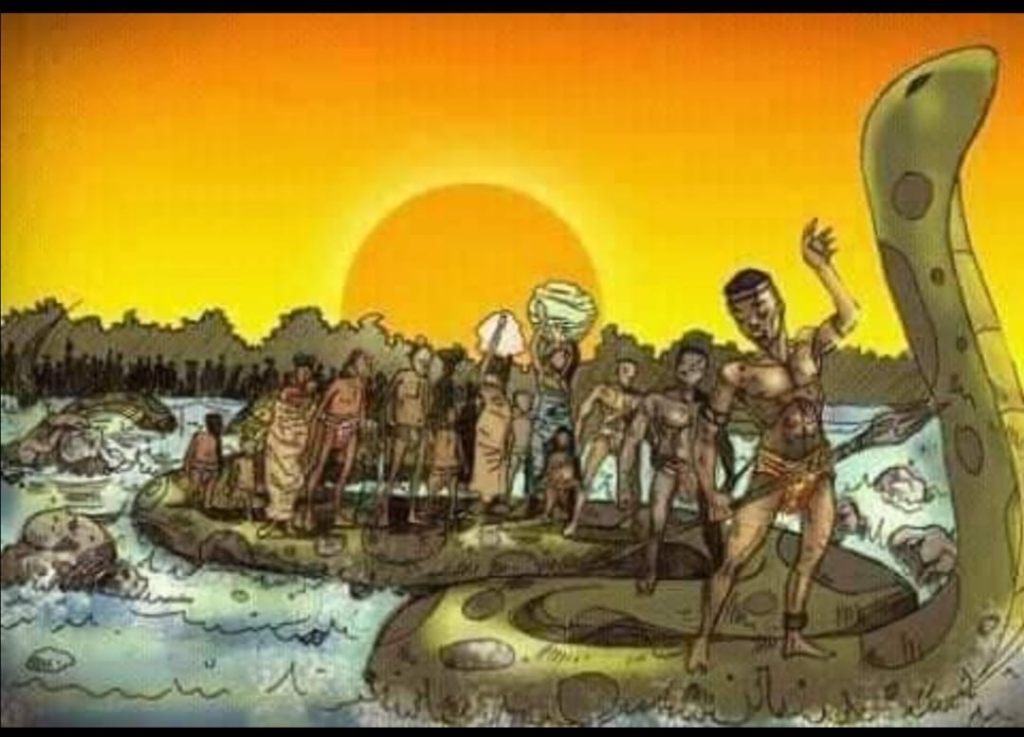

Ces mythes qui éduquent : penser avec nos ancêtres, transmettre autrement

Si on veut vraiment que nos petits réfléchissent tôt, il faut partir de ce qu’on connait déjà. Et chez nous, les premiers terrains d’apprentissage ne sont pas les manuels scolaires, mais les récits de nos ancêtres, nos croyances, nos proverbes et nos mythes fondateurs. Ces histoires ne sont pas que des “contes pour s’endormir” : elles posent des questions profondes sur l’origine du monde, le bien, le mal, le respect de la vie, le rôle de chacun dans la société. En apprenant aux jeunes à écouter, comprendre et discuter ces récits, on les initie déjà à la philosophie sans le dire. On crée un pont entre la sagesse ancienne et la réflexion critique moderne.

Quand tu écoutes les histoires des Bassa, par exemple, tu entends que leur Dieu originel, Hilolombi, avait abandonné les hommes parce qu’ils ont désobéi. Il était là au début, les conseillait, les guidait. Puis les hommes sont devenus durs, orgueilleux, et Dieu est parti. Résultat : solitude, épreuves, mais aussi une quête, une reconnaissance de la faute et un désir de retour. Dis-moi si ce n’est pas une leçon philosophique complète ? L’homme face à ses limites, face à sa liberté, face au silence du divin.

Chez les Bamiléké, même idée : Dieu, qu’on appelle “Si”, est unique, créateur, invisible, mais toujours présent. Et ce Dieu ne reste pas là-haut, loin. Il est dans les ancêtres, dans les esprits, dans les rites du quotidien. Quand on parle à son grand-père défunt, quand on lui offre à manger avant de commencer le repas, on ne fait pas du « folklore ». On continue une réflexion sur la vie, la mort, la continuité, la mémoire. L’enfant, dans ce monde-là, grandit avec l’idée que chaque geste compte, que tout est lié : les vivants, les morts, la nature et Dieu. Ce n’est pas juste une croyance, c’est un système de pensée complet.

Chez les Beti, la frontière entre magie, religion, divination, justice des ancêtres et pouvoir du ciel est floue, mais profondément structurée. La Terre est une divinité. Le Soleil, une force paternelle. La Lune, un temps sacré. Les ancêtres ne sont pas morts, ils veillent. Et même les chiffres, comme le 9, ont une symbolique d’absolu, de plénitude. Si ça ce n’est pas de la philosophie vivante, je ne sais pas ce que c’est.

En fait, nos mythes sont nos premières écoles de philosophie. Ils nous apprennent à vivre, à nous interroger, à chercher le juste et le vrai. Ce serait une erreur de les voir comme des vieilles histoires dépassées. Au contraire, ils sont pleins de clés pour aujourd’hui. Dans un Cameroun où les enfants manquent souvent de repères, pourquoi ne pas puiser là-dedans ? Pourquoi ne pas faire dialoguer Hilolombi avec Socrate, Nyambé avec Descartes ? Pourquoi ne pas enseigner la logique à partir des proverbes, la morale à partir des récits de nos villages, la justice à partir des rituels de nos ancêtres ?

Les mythes ne sont pas que religieux ou culturels, ce sont des pensées vivantes, des outils pour former des citoyens lucides, responsables, ancrés dans leur histoire mais ouverts sur le monde. Ce sont des passerelles entre passé et futur, entre tradition et modernité. Alors si on veut vraiment faire de la philosophie à l’école, chez les petits comme chez les grands, commençons par là où nos ancêtres nous ont laissés : dans la parole, le symbole, le mythe.

Les nouveaux visages et les réalités actuelles de la pensée critique made in 237

Après les palabres de l’indépendance, le Cameroun n’est pas resté les bras croisés. On a vu sortir du lot des têtes bien pleines, des vrais têtes brûlées du cerveau, qui ont fait bouger les lignes dans la philosophie comme dans les sciences dures.

L’idée ici, c’est de voir comment nos savants, d’hier et d’aujourd’hui, continuent de réfléchir dur sur les problèmes du pays – malgré les galères, malgré la fatigue. Parce que penser au pays, c’est pas un luxe. C’est une manière de survivre, de se projeter, de construire un avenir où le savoir ne reste pas enfermé dans les salles climatisées, mais descend aussi au quat, là où les gens vivent.

Les pionniers de la pensée moderne made in 237 : quand la tête chauffe pour faire avancer le pays

Au pays-là, y’a pas que les Mbengistes qui font les choses. Y’a aussi des gars et des dames qui ont fait chauffer leur cerveau pour nous montrer que réfléchir, c’est pas seulement affaire des Blancs. Ces gens-là ont gratté, contesté, débroussaillé la brousse des idées pour ouvrir la voie à une pensée camerounaise puissante, enracinée et sans complaisance.

On va pas tous les citer hein, mais voilà quelques têtes qui méritent qu’on les garde dans nos mémoires comme des ancêtres du cerveau.

Marcien Towa : le gars qui disait que philosopher, c’est pas dormir

Quand Towa parlait, les gens se grattaient la tête. Pas parce qu’ils comprenaient pas, mais parce qu’il te forçait à sortir de ta zone de confort. Né le 5 janvier 1931, ce monsieur-là ne jouait pas avec les idées : il disait que réfléchir, c’est pas réciter ce que les anciens ont dit ou copier les Européens, c’est remettre tout sur la table et poser les vraies questions.

Il aimait pas qu’on adore les traditions comme si c’étaient des fétiches. Il disait : si nos ancêtres étaient intelligents, c’est parce qu’ils inventaient. Donc, nous aussi, on doit inventer, pas répéter. Même chose avec l’Occident : c’est pas parce qu’ils ont les avions qu’on doit dire « amen » à tout ce qu’ils pensent. Towa, c’était le champion du « je réfléchis moi-même ».

Et comme il aimait pas le cinéma inutile, il a même osé taper sur des grosses figures comme Senghor, en disant que la Négritude, c’était parfois une manière chic d’accepter la domination. Pour lui, penser l’Afrique, c’était pas faire la décoration : c’était poser les bases d’une Afrique debout, critique et puissante.

Fabien Eboussi Boulaga : le gars qui a dit à l’Église que Dieu parle aussi en africain

Né le 17 janvier 1934. D’abord jésuite, bien rangé, bien propre… mais Eboussi, c’était pas un mouton. Très tôt, il regarde le christianisme et il se dit : « On nous a donné une foi importée, sans nous demander ce qu’on pense, ni ce qu’on vit. » Il commence à écrire des textes qui font mal à l’Église, genre Christianisme sans fétiche, où il dit clairement : « La foi, c’est pas du copier-coller depuis Rome. »

Et le gars ne blaguait pas : en 1980, il quitte la soutane, il dit qu’il a perdu la foi depuis 1969. Mais il arrête pas de réfléchir pour autant. Il devient un des philosophes africains les plus solides, avec une plume tranchante et des idées profondes.

Il parle du Muntu, du piège des traditions mortes, de la démocratie qu’on doit construire au lieu d’attendre comme des enfants. Il dit aux Africains : « Ne vous cachez pas derrière l’authenticité ou la religion. Sortez, posez les bonnes questions et construisez un avenir à votre image. » Un vrai penseur debout.

Jean-Marc Ela : le prêtre qui pensait avec les pauvres, pas juste pour eux

Né le 27 septembre 1936, Ela, c’est pas un abbé de salon. Ce gars-là a laissé la belle vie pour aller vivre avec les paysans dans le Nord, à Tokombéré. Il a monté des foyers d’alphabétisation, des centres de formation, il a vécu avec les Kirdi et il a compris que la foi, c’est pas réciter des messes en latin, c’est lutter contre la misère.

Mais attention, Ela, c’est aussi un cerveau béton : doctorat en théologie, en socio, en anthropo… Mais il garde toujours les pieds dans la poussière des villages. Quand son collègue Mveng se fait assassiner, il crie haut, il dénonce. Il est menacé, obligé de fuir au Canada. Mais même là-bas, il continue à écrire, à enseigner, à secouer les consciences.

Ela, c’est le gars qui te dit que réfléchir, c’est bien, mais réfléchir avec les opprimés, c’est mieux. Il voulait une Église debout, une Afrique qui ne se soumet plus, et des jeunes qui n’attendent plus qu’on vienne les sauver. Il croyait dans l’intelligence du bas, dans le pouvoir du peuple.

Henri Hogbé Nlend : le mathématicien qui a mis les équations au service du continent

Quand on te dit que les maths peuvent changer le monde, regarde seulement le parcours de Hogbé Nlend, né le 23 décembre 1939. Premier docteur d’État en maths du Cameroun, premier Africain à occuper une chaire scientifique en France, pionnier de la bornologie (oui, c’est pas du gombo ça). Mais le gars n’est pas resté au labo à faire des calculs pour rien.

Il a monté des académies scientifiques partout en Afrique, organisé les premiers congrès panafricains pour la science, lancé des programmes de recherche sur le sida, les volcans, les cultures vivrières… Il croyait dur comme fer que la science, si elle est bien orientée, peut sauver l’Afrique.

Il a même mélangé ses maths avec son militantisme politique : membre de l’UPC, proche de Senghor et Cheikh Anta Diop, ministre de la recherche, candidat à la présidentielle… Ce savant-là, c’était pas un simple prof. C’était un général du savoir.

Joseph Owona : le grand juriste qui a mis le droit en ordre

Quand on parle de droit au Cameroun, si ton cœur bat pour la rigueur, tu peux pas esquiver le nom de Joseph Owona né le 23 janvier 1945. Agrégé, professeur, bâtisseur d’institutions… ce gars-là a formé toute une génération de juristes. Même Maurice Kamto est passé par ses bancs.

Il a servi dans presque tous les gouvernements, conseillé Paul Biya dans les moments de tempête, géré l’éducation, la santé, la fonction publique… toujours avec une main de fer dans un gant de velours. Et pourtant, pas un seul scandale à son actif. Une chose rare au Mboa.

Mais ce n’est pas juste un homme de l’État. C’était aussi un chef, un patriarche, enraciné dans les traditions Ewondo. Quand il est mort, son cortège a traversé quatre départements. 12 000 personnes. C’est dire à quel point il pesait.

Ces figures comme Towa, Eboussi, Ela, Owona ou Hogbé Nlend ont prouvé que la pensée, au Cameroun, n’est pas un luxe réservé à certains. Ils ont fait de la philosophie un outil de libération, de la science un levier d’émancipation, et du savoir un acte de service. Leur engagement, enraciné et rigoureux, montre que réfléchir pour le pays, c’est aussi lutter pour sa dignité. Qu’ils soient visibles ou restés dans l’ombre, tous ces penseurs comptent : leur exemple nous rappelle que sans intellectuels debout, un peuple avance à tâtons. Préserver leur pensée, c’est garder vivante notre capacité à rêver, contester, construire. C’est continuer de penser pour ne pas disparaître.

Aujourd’hui, la nouvelle vague est bien en place. Achille Mbembe, Joseph Kamgno, Théodore Abobda, Sabine Fanta Yadang, entre autres, prouvent que le Camer ne dort pas côté cerveau. Entre gros concepts comme la nécropolitique, vaccins contre le VIH, cœur artificiel ou recherche sur les plantes médicinales, on voit bien que le terrain est encore fertile.

Sciences et pensées critiques dans le Cameroun d’aujourd’hui : défis et perspectives

Ce n’est pas aujourd’hui que les Camerounais ont commencé à chauffer la tête pour faire avancer le pays. Depuis nos Towa, Eboussi, et autres cerveaux du 237, on a vu que penser, chez nous, ce n’est pas seulement philosopher pour philosopher. C’est se lever contre l’injustice, chercher des solutions concrètes, et bousculer l’ordre établi. Eux, ils ont ouvert la route. Et aujourd’hui, d’autres continuent le chantier, souvent dans l’ombre, souvent dans le silence, mais toujours avec cette même rage de comprendre et d’agir.

Le Cameroun a des cerveaux. Et pas qu’un peu. La vraie question maintenant, c’est : comment faire pour que cette intelligence serve vraiment le pays ? Comment relier la pensée critique à la vie du quat, là où ça chauffe ? Voilà le vrai enjeu.

Les blocages du système de recherche

On parle souvent des problèmes de financement, mais ce n’est pas une nouvelle affaire. Depuis l’époque coloniale, les priorités de la recherche au Cameroun ont souvent été décidées de dehors, pas pour les Camerounais mais sur eux. Et même après les indépendances, c’est resté un peu pareil. Par exemple, l’ORSTOM (aujourd’hui IRD – Institut de recherche pour le développement) est toujours actif au Cameroun, comme en témoigne leur site qui recense plusieurs projets en cours (santé, environnement, agriculture, etc.). Cette présence date de la période coloniale, mais elle a perduré jusqu’à aujourd’hui via des accords bilatéraux. D’un côté, l’IRD apporte des financements, du matériel et de la visibilité scientifique. De l’autre, il existe un risque de dépendance : si les projets sont pensés depuis la France, si les données sont rapatriées, si les résultats sont publiés dans des revues étrangères sans accès libre local, cela profite davantage à la science française qu’aux besoins réels du Cameroun.

Dans les années 1970-1980, l’État a tenté de structurer les choses : création d’un Conseil de l’Enseignement Supérieur, transformation de l’Office de la Recherche en un vrai ministère… mais sans impact profond. Pire, en 1991, l’Institut des Sciences Humaines a été dissous par décret, comme pour dire que la science critique faisait trop de bruit. Même les sociologues ont été accusés de trop causer sur la société, on a fermé leur département à Yaoundé. Ce fut le coup de massue pour la recherche en sciences sociales au Cameroun. Ça montre que depuis, la recherche n’est pas toujours bienvenue dans les hautes sphères. Avec comme conséquences de fragiliser les décisions politiques puisque les sociologues étudient notamment ce domaine et qu’ils ne peuvent plus le faire. Sans eux, on peut assister à des débats publics sans analyse pertinente donc on peut nous raconter n’importe quoi personne ne va contester comme il faudrait et pour finir, on perd notre mémoire sociale.

Résultat ? La recherche reste souvent coupée de l’action publique. Une étude menée dans les années 2000 par Jean-Claude Mbock, dans le cadre du CODESRIA montrait que 80 % des résultats produits par les chercheurs ne sont pas utilisés par les décideurs. Pourquoi ? Parce que chacun travaille de son côté. Pas de pont entre ceux qui trouvent les solutions, et ceux qui prennent les décisions. Donc on gaspille inutilement des ressources qui ne sont pas déjà très grandes. Les organisations étrangères qui financent les recherches (UE, AFD, CNRS, etc.), profitent bien de la situation car elles récupèrent les données, forment leurs chercheurs, influencent les agendas. Pourtant, ce n’est pas que les Camerounais ne veulent pas utiliser les recherches, c’est que le système n’est pas conçu pour ça. Il n’y a pas de commande publique de recherche stratégique ni de mécanismes clairs pour intégrer les résultats dans les politiques publiques.

Côté financement, c’est la galère. En 2015, le rapport économique de la recherche confirmait déjà que la part du budget public allouée à la recherche était très faible et que 90 % des projets stratégiques étaient financés de l’extérieur, souvent par les bailleurs étrangers. On se retrouve avec des études qui répondent aux objectifs de la Banque mondiale ou de l’Union européenne, mais pas forcément aux priorités locales.

Par exemple, en 2019, le programme Horizon 2020 de l’UE a injecté 80 milliards de FCFA (environ 122 millions d’euros) pour financer la recherche camerounaise. Une bonne chose sur le papier. Mais ce sont surtout des projets individuels ou ponctuels qui sont retenus, et pas des plans à long terme qui structureraient tout un secteur.

En décembre 2024 encore, une conférence nationale a tenté de relancer la machine avec des projets dits “bancables” et transversaux. Mais on sent que c’est souvent la même boucle : on parle, on forme, mais les résultats ne sortent pas vraiment du labo.

La vérité est que sans volonté politique forte, un chercheur peut inventer une couveuse intelligente comme Serge Njidjou, ou un robot agricole comme Erik Tiam, mais il restera dans son petit atelier de 9m², à chercher des financements sur Facebook pendant que l’État regarde ailleurs. La solution, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Si l’État n’investit pas, la société civile, les universités locales, les médias, les start-ups, les communautés de quartiers peuvent créer des fonds mutualisés ou participatifs (type Gofundme local), monter des espaces de recherche populaire (FabLabs, ateliers, résidences de recherche dans les lycées, dans les quartiers), favoriser la vulgarisation massive (TikTok, WhatsApp, radios locales, bistrots scientifiques), et surtout, former les jeunes à l’esprit critique dès l’école, comme le font déjà certains projets (voir projet « PhiloJeunes« ).

Ce n’est pas simple, mais c’est possible sans l’État, si on considère le savoir comme un bien commun populaire…

Si on compare avec un pays comme le Rwanda, qui a misé sur l’innovation pour chaque secteur (santé, agriculture, éducation…), on voit bien la différence : là-bas, les labos sont connectés à l’action publique, les chercheurs sont intégrés dans les politiques, et les financements sont pensés à long terme. Ils ont misé sur la stratégie « Vision 2020 » puis « Vision 2050 » qui a intégré la science, l’innovation et la technologie dans tous les secteurs.

Par exemple, le Kigali Innovation City (KIC), une initiative publique-privée, regroupe universités, incubateurs, et centres de recherche. Les étudiants ingénieurs travaillent directement sur des problèmes publics (transport, santé, éducation). Le Health Management Information System (HMIS) est un système de collecte de données de santé en temps réel, utilisé par le ministère de la Santé pour piloter ses décisions. Le Rwanda Education Board co-construit ses contenus éducatifs avec des chercheurs, pour les adapter aux réalités locales.

Donc oui, le Cameroun a l’intelligence. Ce qui manque, c’est l’organisation, la confiance et surtout la volonté de faire de la science un vrai moteur de développement. Il faut sortir les chercheurs de l’ombre, créer des espaces de dialogue entre eux et les décideurs, et surtout arrêter de gouverner sans savoir. Sinon, on tourne en rond pendant que les solutions existent déjà dans nos universités.

On cite souvent des sigles : MINRESI, IRAD, IMPM… Mais sur le terrain, les gars du quat ne voient pas toujours ce que ça change dans leur vie. Pourtant, ces structures sont là, elles bossent, elles ont des chercheurs qui cherchent vraiment. Le MINRESI, c’est le ministère qui chapeaute tout ça, celui qui signe les accords, qui promet les primes, qui organise les grandes conférences. Mais entre deux discours officiels, on voit bien que le système manque de souffle. Il n’y a pas de vraie vision à long terme, pas de plan béton qui dit clairement : « Voilà comment la science va aider les Camerounais à mieux vivre, mieux manger, mieux comprendre leur monde. ». On attend les gars, réveillez vous nor?

L’IRAD, lui, travaille sur les champs, les semences, les méthodes agricoles. Il produit, il expérimente, mais le pont entre ses labos et les petits producteurs reste fragile. Ceux qui plantent le manioc ou élèvent les poules ne savent pas toujours ce que l’IRAD peut leur apporter.

Même constat pour l’IMPM, qui fait un travail de fou sur les plantes médicinales – mais qui est souvent isolé, sans relais fort, sans vraie reconnaissance politique. Pourtant, quand un enfant fait une crise à minuit, ce n’est pas l’hôpital qui est là, c’est une décoction. Ces plantes-là, elles sauvent, elles soignent. Mais qui les valorise comme il faut ?

La vérité, c’est que tant que la recherche reste coincée entre quatre murs, tant qu’elle ne descend pas au quartier, elle va continuer de chauffer dans le vide. Ce n’est pas que les chercheurs ne veulent pas. C’est que le système n’a pas encore compris qu’on ne peut pas transformer un pays en réfléchissant tout seul dans son coin. Il faut faire bloc : chercheurs, enseignants, jeunes, start-up, anciens du village, journalistes. C’est comme ça que les idées prennent vie, que les données deviennent actions, que la critique devient moteur.

Les structures comme le MINRESI, l’IRAD ou l’IMPM peuvent jouer ce rôle de colonne vertébrale, mais à condition qu’elles s’ouvrent, qu’elles écoutent, qu’elles sortent du jargon. La recherche camerounaise a un potentiel immense. Maintenant, il faut qu’elle cause avec le peuple, pas seulement avec les bailleurs. C’est là que la vraie pensée critique commence : quand le savoir ne se regarde plus dans le miroir, mais se frotte à la réalité, à la sueur, à la débrouillardise, à la vraie vie.

Savants d’hier, génies d’aujourd’hui, routes de demain

On a beaucoup causé. Depuis les anciens qui soignaient avec les feuilles et parlaient en proverbes pleins de sagesse, jusqu’aux têtes brûlées de maintenant qui fabriquent des machines à sauver des vies, on a vu que la matière grise coule ici comme l’eau du Noun.

Mais le travail n’est pas fini. Ce savoir-là doit encore casser le plafond, quitter les labos et entrer dans la rue, la salle de classe, le marché, la case même. Il faut que chacun sente que la science, c’est aussi son affaire. Que la philosophie refasse partie de notre quotidien, pour pouvoir se questionner et trouver des réponses à nos problèmes les plus profonds.

Alors si tu as lu jusqu’ici, on te tire notre chapeau. Merci d’avoir écouté les voix des savants, des rebelles du savoir, des chercheurs d’espoir. Si une idée t’a piqué, ne laisse pas ça dormir comme une sucrerie cachée dans l’armoire. Partage, discute, mets ton propre grain de sel dans le débat en répondant à ce formulaire.