Mon frère, ma sœur, asseyez-vous bien, hein ! Qui allait croire que le cinéma camerounais, celui-là même qu’on regardait sur des CD rayés au quartier, allait un jour se retrouver sur Netflix ? Hééé, même Canal+ commence à comprendre que ce n’est pas ici qu’on joue avec le talent ! The Fisherman’s Diary, Therapy, Mambar Pierrette… ces films ne sont plus seulement pour les mbenguistes nostalgiques, mais ils font trembler les écrans du monde entier.

Mais attendez, ce n’est pas la magie, hein ! Les boss du game comme Jean-Pierre Bekolo, Rosine Mbakam et Kang Quintus ne sont pas venus jouer. Ils ont mis les pieds dans le plat avec des histoires qui sentent le pays, des réalités bien camerounaises, des scénarios qui donnent chaud au cœur. Et heureusement, les festivals comme Écrans Noirs et le Yaoundé Film Festival sont là pour pousser la chose. Si tu veux voir du vrai talent, c’est là-bas qu’il faut être, pas dans les histoires de série brésilienne qu’on nous met matin, midi, soir !

Mais soyons sérieux un peu : faire un film au Cameroun, c’est du sport de haut niveau ! Tu veux tourner une scène ? Lumière, zéro ! Tu cherches un financement ? Tout le monde fait comme s’il n’a pas vu ton projet. Même distribuer ton film devient une aventure digne d’un film d’action. Mais comme on dit souvent, quand tu refuses, on force ! Nos réalisateurs ne baissent pas les bras, le gouvernement commence à débloquer un peu les choses, et nos mbenguistes investissent petit à petit.

Alors, la vraie question c’est quoi ? Est-ce que le cinéma camerounais est prêt à go haut haut, ou bien on est encore dans le rêve ? Est-ce qu’on peut déjà dire que notre industrie a trouvé son pied ou bien on continue seulement de « gérer » ? Mets-toi bien, parce qu’on va tout décortiquer ici-même ! 🎥🔥

- LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ – LE CINÉMA CAMEROUNAIS, ENTRE DÉBROUILLE ET DÉTERMINATION

- CINÉMA CAMEROUNAIS – ON LUTTE OU BIEN ON DÉCOLLE ?

- Quand on veut construire sans briques

- On met ça en ligne, mais est-ce que ça paye ?

- Netflix et les Camerounais : On entre dans la danse, mais on ne mène pas encore

- Les plateformes locales : On veut faire les choses nous-mêmes

- L’argent dans tout ça : Diffuser, c’est bien, mais est-ce que ça rapporte ?

- Moins cher de produire, mais toujours compliqué de financer

- Festivals et reconnaissance : On célèbre nos talents, mais après ?

- Le public camerounais : Il veut du local, mais regarde encore beaucoup l’étranger

- 🎬 Cinéma Camerounais : On Reste Assis ou Bien On Bouge ?

LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ – LE CINÉMA CAMEROUNAIS, ENTRE DÉBROUILLE ET DÉTERMINATION

Ah Cameroun ! Toujours en train de jongler entre talent pur et galères interminables. Si on vous dit que le cinéma camerounais a commencé depuis les années 60, vous allez dire qu’on blague, non ? Pourtant, c’est la vérité ! À l’époque où on ne connaissait pas encore les tournages en mode « action ! », des têtes dures comme Jean-Paul Ngassa et Thérèse Sita-Bella faisaient déjà des documentaires costauds. Ces gens-là n’avaient ni gros moyens ni projecteurs en abondance, mais ils savaient déjà que raconter nos histoires était une mission sérieuse.

Des Films à Petits Moyens, Mais à Grand Cœur

Jean-Paul Ngassa décide de braquer la caméra sur nos réalités et sort Aventure en France (1962). Il voulait qu’on voie comment nos étudiants vivaient là-bas chez les blancs. Pas de gros budget, pas de matériel dernier cri, mais beaucoup de courage.

Pendant ce temps, une femme qui n’avait pas froid aux yeux, Thérèse Sita-Bella, prend la caméra et tourne Tam-Tam à Paris (1963). C’est elle qu’on considère aujourd’hui comme la première réalisatrice d’Afrique subsaharienne, rien que ça !

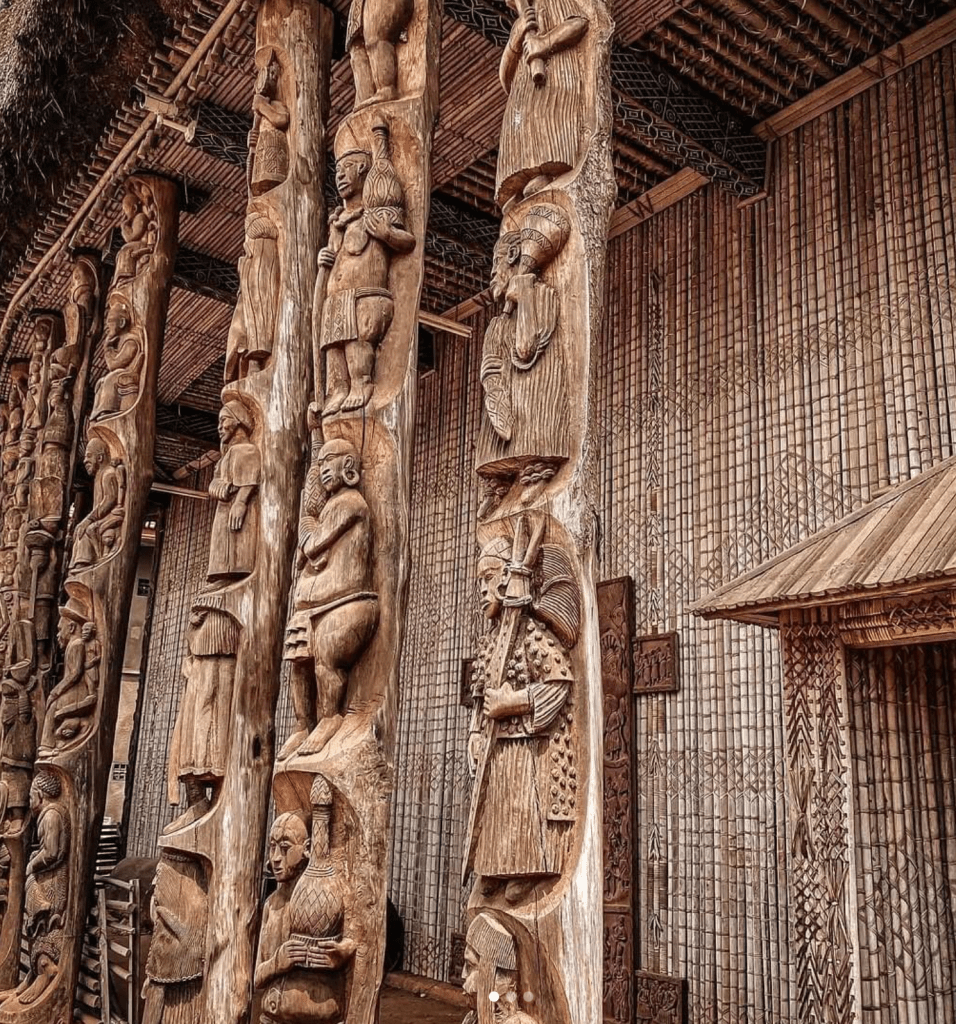

Mais le vrai déclic, le moment où on a tous compris que le Cameroun pouvait aussi faire du cinéma qui secoue, c’est en 1975 avec Muna Moto de Jean-Pierre Dikongué Pipa. Ce film, c’était pas du jeu : il parlait de mariage forcé, des traditions qui écrasent les gens, des réalités du village. C’était fort ! Tellement fort que le film part au FESPACO en 1976 et claque le Grand Prix. Là, les gens ont commencé à regarder le Cameroun autrement.

D’autres réalisateurs ont suivi le mouvement. Urbain Dia Moukouri tente quelque chose avec Point de vue n°1 en 1965, et Daniel Kamwa sera connu pour Boubou cravate en 1962 ou encore Pousse-pousse en 1975. Ces films, même s’ils n’avaient pas des millions en production, montraient déjà que nos histoires avaient du poids, qu’on n’était pas là juste pour décorer.

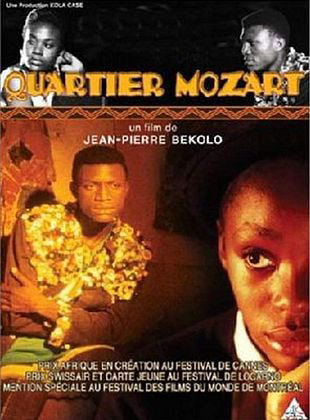

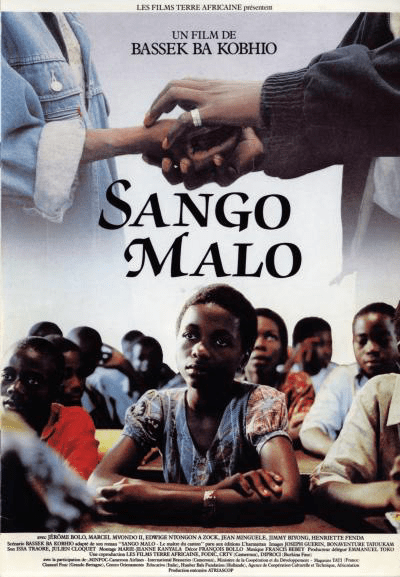

Les années passent et le cinéma camerounais commence à se muscler. Jean-Marie Teno arrive avec Clando en 1996, Jean-Pierre Bekolo balance Quartier Mozart en 1992, et Bassek Ba Kobhio frappe fort avec Sango Malo en 1991. Chacun avec son style, chacun avec sa manière de parler du pays, mais toujours avec cette envie de montrer que notre cinéma ne se résume pas aux telenovelas qu’on nous sert matin, midi, soir à la télé.

Mais soyons honnêtes, hein. À cette époque, faire un film ici, c’était du sport. Pas de vrais financements, pas de distributeurs, et ne parlons même pas de la qualité des équipements. Mais malgré ça, ces pionniers n’ont pas lâché l’affaire. Ils ont tracé la route pour que, des années plus tard, on puisse enfin parler du cinéma camerounais avec fierté.

Ces pionniers sont nombreux et tous ne peuvent pas être cités dans cet article mais nous ne manquerons pas de dédier un article à chacune de ces légendes du Mboa.

Entre-temps, la télévision est venue mettre son grain de sel. Avec les productions locales et les séries qui passaient en boucle sur nos petits écrans, le cinéma n’était plus seulement une affaire d’élites.

Quand la Télé a Pris le Pouvoir et a Boosté le Cinéma Camerounais

L’arrivée de la télévision au Cameroun, ça a été un vrai game-changer pour notre manière de consommer les histoires du pays. Avant, les films, c’était un truc rare, réservé à quelques privilégiés qui avaient la chance de voir des bobines tourner dans des salles obscures. Mais dès que la télé a débarqué, le jeu a changé. Petit à petit, on a commencé à voir nos propres acteurs, nos propres histoires, et ça a donné des idées à toute une génération de créateurs.

Vidéo à regarder : »CRTV : les 1ers visages de la télé«

La Télé Prend Position et Ouvre la Voie

Les premières images sont diffusées le 20 mars 1985 au cours du congrès de l’Union Nationale Camerounaise(UNC) à Bamenda qui donnera naissance au RDPC. La première visite du Pape Jean Paul II au Cameroun est également retransmise pendant cette phase expérimentale. Et directement, ça a tapé fort ! Le gouvernement voulait un outil pour informer et éduquer les Camerounais, mais très vite, les gens ont capté que la télé, ce n’était pas que pour les discours politiques. Pendant longtemps, c’était la CRTV qui régnait seule sur le game. À l’époque, il n’y avait pas d’autres chaînes, donc tout passait par eux.

Et la CRTV n’a pas perdu de temps ! Très vite, on a commencé à voir des séries bien de chez nous, qui racontaient nos réalités avec nos propres acteurs. L’Orphelin (1988-1989) était une de ces séries et elle a fait vibrer tout le monde, petits et grands. À cette époque, il n’y avait pas encore d’internet, donc quand une série passait, tout le quartier était branché devant la télé. Ça a aussi permis de mettre en avant des acteurs et réalisateurs camerounais qui, jusque-là, galéraient pour se faire connaître.

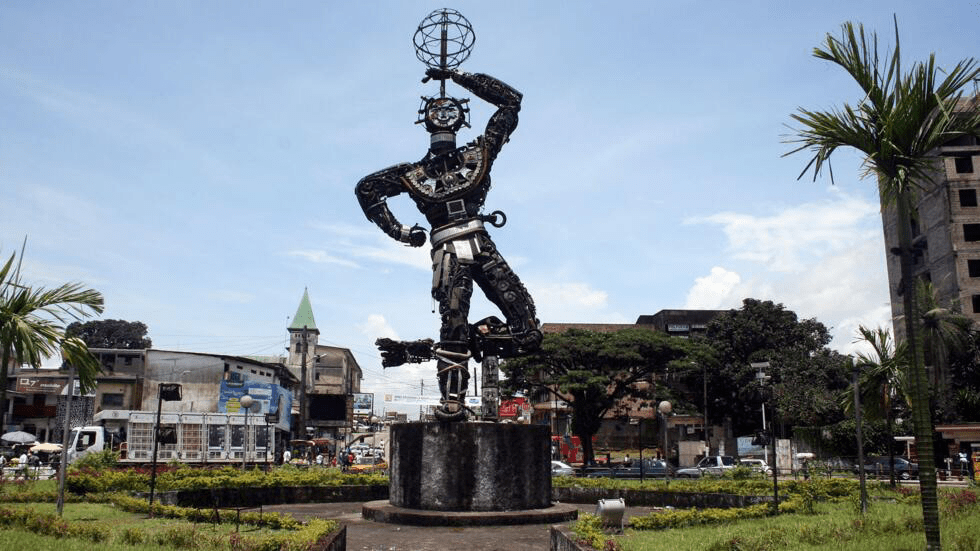

C’est dans cette ambiance de « si tu dors, on va t’oublier » que les festivals comme Écrans noirs sont arrivés. Le boss Bassek Ba Kobhio a décidé que non, on ne pouvait pas continuer à juste regarder les autres briller. Depuis 1997, cet événement est devenu l’un des rares endroits où les cinéastes camerounais peuvent montrer leur travail, échanger et rêver plus grand.

Mais alors, si on a des talents, des films primés, des festivals… pourquoi le cinéma camerounais galère encore autant à s’imposer ?

À regarder : Cameroun rétro – Photos et films du passé

Quand les Productions Indépendantes Ont Commencé à Prendre Leur Place

Dans les années 2000, la télé a commencé à se libérer. Avant, c’était seulement la CRTV qui décidait de ce qu’on regardait, mais avec l’arrivée des chaînes privées, les choses ont changé. Balafon TV, STV, Vision 4… chacun est venu avec son concept, et surtout, ça a permis à de nouveaux créateurs de proposer du contenu différent.

Les Déballeurs, série Camerounaise mise en scène par Ebenezer Kepombia (Mitoumba) et diffusée sur Canal 2, fait partie des séries qui ont commencé à occuper nos soirées, et là encore, on a vu que les Camerounais avaient un vrai goût pour les histoires qui sentent le vécu. Mais même avec ça, les salles de cinéma se vidaient peu à peu et les réalisateurs devaient trouver d’autres moyens pour faire exister leurs films.

C’est là que des séries indépendantes ont vu le jour. Bad Angel en est un bon exemple. Créée en 2015 par Godwin Nganah, cette série a prouvé qu’un projet purement camerounais pouvait tenir tête aux feuilletons brésiliens et aux telenovelas qui envahissaient nos écrans. Le public a accroché direct, et ça a donné confiance aux réalisateurs locaux pour se lancer, sans attendre que la CRTV leur ouvre les portes.

La Galère des Cinéastes Indépendants : Rien n’est Facile, Mais On Forcera

Bon, même si l’indépendance, c’est bien beau, il faut dire la vérité : faire un film ou une série ici, c’est toujours un combat.

Problème d’argent : Faire un film coûte cher, et trouver du financement au Cameroun, c’est souvent mission impossible. Il y a bien quelques aides ici et là, mais rien de solide. La plupart des réalisateurs se débrouillent avec leurs propres moyens, ou font appel à des amis et à la famille pour boucler leurs budgets.

Matériel et infrastructures : Les grandes industries du cinéma ont des studios bien équipés. Nous ici, souvent, on tourne dans des conditions compliquées. Pas assez de lumières, micros capricieux, logiciels de montage qui plantent… Mais on fait avec ce qu’on a !

Où montrer son film ? Voilà encore un gros souci. Il n’y a pas beaucoup de cinémas au Cameroun, et pour les plateformes de distribution, c’est compliqué. Certains vendent leurs films sur DVD, d’autres organisent des projections dans les quartiers, mais la majorité mise sur YouTube et Facebook pour se faire connaître.

Heureusement, la nouvelle génération a compris que le digital est une vraie opportunité. Des plateformes comme WOURI TV et NUMIAA TV permettent maintenant aux cinéastes de diffuser leurs films en streaming. Ça change tout ! Avant, un film pouvait être vu seulement par quelques centaines de personnes. Aujourd’hui, grâce à internet, un réalisateur camerounais peut toucher un public à l’international sans même avoir un gros budget marketing.

Et Maintenant, On Va Où Avec Tout Ça ?

Le futur des productions indépendantes au Cameroun dépend de plusieurs choses :

Des vrais studios et de bonnes salles de tournage : Pour que le cinéma camerounais devienne sérieux, il faut des infrastructures modernes. Si on avait des studios équipés comme à Nollywood, on irait loin.

Un coup de main du gouvernement : Pour l’instant, les réalisateurs sont un peu livrés à eux-mêmes. Un vrai plan de soutien au cinéma, avec des financements accessibles, pourrait donner un gros coup de boost au secteur.

Plus de formations et d’événements : Des festivals comme Écrans Noirs et des initiatives comme les Journées du Jeune Cinéaste sont hyper importants. Ils permettent aux jeunes talents d’apprendre, de se faire repérer et de se connecter avec des pros du métier.

Et bien sûr, on ne peut pas ignorer Netflix et les grandes plateformes de streaming. Ces dernières années, les films africains commencent à percer à l’international. Si un film nigérian comme The Black Book peut faire un carton sur Netflix, pourquoi pas un film camerounais ?

CINÉMA CAMEROUNAIS – ON LUTTE OU BIEN ON DÉCOLLE ?

Le cinéma camerounais, c’est comme un moteur qui veut démarrer mais qui cale à chaque coup d’accélérateur. On a les talents, on a les histoires, mais on dirait que le chemin est semé de cailloux trop gros !

Mais bon, tout n’est pas noir hein ! Le digital commence à ouvrir des portes. YouTube, Netflix, TV5Monde Afrique… certains de nos films commencent à voyager. Les festivals comme Écrans Noirs aident aussi à donner de la visibilité aux productions locales. Et puis il y a la diaspora qui met la main à la pâte, en produisant, en investissant, en connectant nos réalisateurs avec l’extérieur.

Bref, on est à un tournant. Si on gère bien, le cinéma camerounais peut enfin sortir de l’ombre et prendre la place qu’il mérite. Mais si on continue à marcher avec le frein à main, on risque de rester là où on est, en train de regarder les autres avancer. Alors, qu’est-ce qui bloque vraiment, et qu’est-ce qui peut nous faire décoller ? On va tout décortiquer ici.

Quand on veut construire sans briques

Le cinéma chez nous, c’est une maison en chantier depuis trop longtemps. On a les maçons (réalisateurs), le plan (les idées), mais on dirait que le ciment (les moyens) manque toujours pour finir le travail. Dans les années 70-80, on avait 77 salles de cinéma à travers le pays. Aujourd’hui ? Il en reste trois : Abbia à Yaoundé, Waza à Buéa et Bali à Bamenda. Trois salles pour tout un peuple ? C’est comme vouloir donner de l’eau à un village entier avec un seul seau. Et encore, je crois qu’il n’y a plus de salles de cinéma et qu’elles sont à présents des lieux de culte… Je wanda! Résultat ? Les films camerounais galèrent à trouver un public, et l’industrie cinématographique tourne au ralenti.

Et le nerf de la guerre, c’est quoi ? L’argent ! Avant, il y avait le FODIC, un fonds qui aidait les réalisateurs, mais depuis 1990, il a disparu comme une flamme sous la pluie. Après ça, en 2001, on a créé un Compte d’Affectation Spécial, censé injecter un milliard de francs CFA par an dans le secteur. Mais depuis 2019, silence radio ! Rien ne bouge. Les réalisateurs doivent donc faire avec leurs propres poches, ou aller taper à la porte des amis et des sponsors, qui eux-mêmes ne savent pas où trouver de l’argent. Bref, c’est un vrai parcours du combattant pour monter un film.

Et même quand un réalisateur réussit à terminer son film, le plus dur commence : comment le montrer aux gens ? Avant, on allait en salle. Aujourd’hui, on vend les films en DVD, on organise des projections privées, et surtout, on mise sur les réseaux sociaux. Mais soyons sérieux : vendre des films sur WhatsApp, c’est bien beau, mais ça ne nourrit pas un homme !

Mais comme on dit, le Cameroun, c’est le pays de la débrouillardise. Certains refusent de baisser les bras. Des initiatives comme les Journées du Jeune Cinéaste (lancées en 2018) permettent aux jeunes talents de montrer leur travail et d’apprendre le métier. Et puis il y a le Festival Écrans Noirs, qui depuis 1997, continue de donner une scène au cinéma africain. Là-bas, les réalisateurs se rencontrent, discutent, partagent leurs expériences et tentent de construire quelque chose de solide.

En gros, on est encore en mode « système D ». On se débrouille, on cherche des solutions, on pousse comme du manioc dans une terre sèche. Mais si on ne met pas les moyens qu’il faut, on risque de continuer à tourner en rond pendant longtemps…

Vidéo à regarder : Cinecamer – Journées du Jeune Cinéaste

On met ça en ligne, mais est-ce que ça paye ?

Le numérique est venu bousculer le game du cinéma camerounais comme une pluie d’hivernage qui surprend les gens sans parapluie. Avant, si tu faisais un film ici, il fallait se battre pour trouver une salle où le projeter, et après ça, croiser les doigts pour que les gens viennent regarder. Maintenant, avec les plateformes de streaming, on peut envoyer nos films jusqu’à Tokyo sans quitter Bonabéri. C’est beau en théorie, mais en pratique, est-ce que ça donne ?

Netflix et les Camerounais : On entre dans la danse, mais on ne mène pas encore

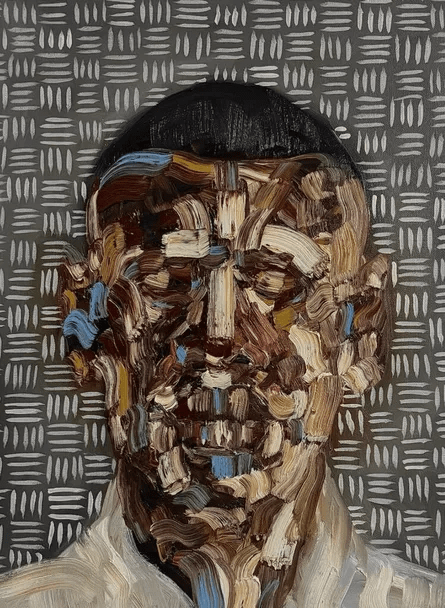

En 2020, The Fisherman’s Diary de Kang Quintus a atterri sur Netflix, et là, tout le monde a dit : « Ahhh, enfin, on nous voit ! ». Ça, c’était une vraie avancée ! Parce que d’habitude, on regarde juste les Nigérians et les Sud-Africains prendre toute la lumière sur les plateformes internationales. Mais soyons honnêtes : combien de films camerounais ont suivi ce chemin depuis ? C’est bien beau d’être sur Netflix, mais si les producteurs ne touchent pas un vrai cash derrière, ça reste un trophée sans prime.

Les plateformes locales : On veut faire les choses nous-mêmes

Pendant que Netflix et Canal+ font leur marché à leur rythme, ici, au pays, des gens ont décidé de ne plus attendre qu’on les invite à la table. WOURI TV, CINAF TV, voilà des plateformes 100% camerounaises qui essaient de donner une vitrine à nos films sans qu’on ait besoin de l’approbation des « grands ». Mais bon, elles fonctionnent sur des systèmes de VOD (tu payes pour regarder un film) ou de SVOD (abonnement), et on sait tous que chez nous, quand on parle de « payer pour du contenu », beaucoup commencent à chercher le lien gratuit sur WhatsApp.

L’argent dans tout ça : Diffuser, c’est bien, mais est-ce que ça rapporte ?

Les réalisateurs sont contents quand leurs films passent sur Canal+, Netflix ou d’autres plateformes, mais après quelques mois, on entend souvent : « On nous doit l’argent depuis ! ». Les retards de paiement et les contrats pas clairs, c’est un vrai problème. Ajoutons à ça le fait que la plupart des plateformes payent en fonction du nombre de vues ou d’abonnements… Si ton film ne fait pas assez de bruit, ton compte bancaire restera aussi plat qu’une route bien entretenue (et on sait que ça, ce n’est pas au Cameroun !).

Moins cher de produire, mais toujours compliqué de financer

Avec la technologie actuelle, tourner un film coûte moins cher qu’avant. Plus besoin de vendre ta maison pour acheter du matériel, une bonne caméra et un montage sérieux peuvent suffire à sortir un produit propre. Mais là où ça coince, c’est que même avec ces réductions de coûts, trouver de l’argent pour financer un film reste un casse-tête. Beaucoup de projets ne voient pas le jour faute de budget, et ceux qui se font dépendent trop souvent des efforts personnels des réalisateurs.

Festivals et reconnaissance : On célèbre nos talents, mais après ?

Bon, au moins, quand on regarde du côté des festivals, il y a du mouvement. Le FESPACO, par exemple, continue de donner une vitrine aux productions camerounaises et africaines. Mais après les trophées et les applaudissements, est-ce que les réalisateurs trouvent vraiment des opportunités derrière ? Si les récompenses ne débouchent pas sur des contrats sérieux ou des financements pour les prochains projets, ça reste juste une médaille à accrocher au mur du salon.

Le public camerounais : Il veut du local, mais regarde encore beaucoup l’étranger

C’est là où la situation est compliquée. 75 % des Camerounais pensent que notre industrie cinématographique est encore au stade bébé, mais quand on leur demande ce qu’ils préfèrent entre un film camerounais et un film nigérian, 80 % choisissent le film du pays. Ça veut dire quoi ? Que l’envie de soutenir est là, mais que le produit doit encore évoluer pour être à la hauteur des attentes. Pour l’instant, les productions américaines et européennes dominent encore le marché, et il faudra élever le niveau pour faire changer les habitudes.

🎬 Cinéma Camerounais : On Reste Assis ou Bien On Bouge ?

Alors, on a parlé, on a décortiqué, on a mis les choses sur la table. On sait que le talent est là, que les histoires ne manquent pas, et que nos réalisateurs ne dorment pas. Mais à côté, on voit aussi que les financements sont toujours un rêve, que les salles de cinéma disparaissent plus vite que les bons spots de beignets, et que même quand nos films arrivent sur Netflix ou Canal+, le portefeuille des créateurs ne gonfle pas toujours comme il le devrait.

Mais bon, on ne va pas seulement rester là à se lamenter hein ! Parce que si on regarde bien, il y a du mouvement : le digital nous ouvre des portes, des plateformes locales comme WOURI TV et CINAF TV tentent de poser les bases d’un streaming 100 % camerounais, et nos festivals comme Écrans Noirs tiennent toujours debout malgré les galères. Donc, rien n’est perdu !

🙌 Alors, on fait comment ?

Si on veut que le cinéma camerounais arrête de marcher avec béquilles, il y a des choses qui doivent changer :

- Un vrai soutien financier : Sans argent, on ne peut pas faire de magie. Il faut que les autorités et les investisseurs privés prennent le secteur au sérieux.

- Des infrastructures solides : Trois salles de cinéma pour un pays entier ? Ça, ce n’est pas normal ! Il nous faut des lieux de diffusion dignes de ce nom.

- Mieux encadrer la distribution : Arrêter les contrats flous où on ne sait même pas si le réalisateur va toucher son argent.

- Changer la mentalité des spectateurs : On veut que les Camerounais regardent leurs propres films, qu’ils acceptent de payer pour du contenu local.

Le chemin est long, mais une chose est sûre : le cinéma camerounais ne peut plus se contenter de « gérer ». Il faut passer à la vitesse supérieure !

Et toi, tu en penses quoi ? Est-ce que notre cinéma peut enfin se lever et marcher ? Est-ce qu’on va seulement rester spectateurs pendant que d’autres prennent toute la lumière ? Donne ton avis en commentaire, partage cet article, et surtout, continue à soutenir nos films. Parce qu’au bout du compte, si on ne valorise pas nos propres histoires, qui le fera pour nous ? 🎥🔥