Au Cameroun, on est toujours “quelqu’un de quelque part” avant même d’être citoyen. Mais qu’est-ce qui nous unit malgré tout ?

Quand on te parle de la société camerounaise, ou du “Continent” comme certains aiment dire pour rigoler ou pour se moquer, on parle en fait de tout ce qui organise notre vie ensemble : la famille élargie, les amis du quartier, l’école, l’église, les chefferies, les institutions, et même le marché du coin. C’est là que se fabriquent nos habitudes, nos règles de vie, nos façons de coopérer… mais aussi nos disputes, nos tensions et nos inégalités. Bref, c’est le cadre dans lequel on essaie de tenir debout tous ensemble.

Et quand on évoque les identités culturelles, c’est ce qui façonne notre manière d’être et de nous reconnaître les uns les autres. Tu connais bien : rien qu’au nom ou à la langue, les parents disent déjà « il est de telle ethnie ». Ce sont aussi les traditions qu’on respecte, les croyances qu’on suit, les musiques qui nous ambiancent, les plats qui nous rassemblent, les symboles qui nous marquent. C’est tout ce qui fait que chacun de nous n’est pas juste “un individu”, mais porte aussi une histoire, une culture, un ancrage.

Ces deux réalités sont liées comme le corps et l’ombre. La société, c’est le cadre collectif qui essaie de nous unir ; les identités culturelles, c’est ce qui donne une couleur particulière à la façon dont chacun y trouve sa place. Et c’est là que la grande question se pose pour le Cameroun : comment faire pour être un seul peuple sans effacer nos différences ? Est-ce que cette diversité est vraiment une richesse qui nous rend plus forts, ou bien un poids qui entretient nos divisions ?

Cet article essaiera donc de décortiquer ça : d’abord en regardant la société, ensuite en explorant nos identités culturelles, et enfin en voyant comment les deux se croisent dans notre vie de tous les jours.

- SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE : UN MOSAÏQUE VIVANTE

- IDENTITÉS CULTURELLES : ENTRE FIERTÉ ET TENSIONS

- SOCIÉTÉ ET IDENTITÉS CULTURELLES : DES MONDES QUI S’ENTRECROISENT

SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE : UN MOSAÏQUE VIVANTE

Au Cameroun, une personne est une mosaïque : elle appartient à une famille (souvent élargie), à un quartier où elle réside, à village sous une chefferie, à des rites/fêtes ou religion qui la situent, et à des réseaux de solidarité (tontine, association, diaspora). Et tout ça s’emboîte dans une mosaïque plus grande : le pays, urbain et rural, bilingue et polyglote, avec plus de 200 groupes ethnolinguistiques.

Les fondations sociales traditionnelles

La famille élargie, c’est ton vrai réseau de survie

Au Cameroun, tu n’es pas juste « fils de papa-maman », tu fais partie d’une team XXL : oncles, tantes, grands-parents, cousins, parrains, « mères sociales », aînés du quartier… Tous jouent un rôle. Ils t’envoient un mandat d’argent pour une tournée moto, s’occupent de ton neveu à l’école, prêtent une oreille quand le boulot va mal. C’est ce que montrent les études sur le fosterage et les obligations familiales, ce lien solide et souvent obligatoire qui te garde en vie sociale et financière.

Chefferies : ces anciens cheikhs qu’on respecte… même en ville

Chaque coin a toujours eu un chef : village, quartier, groupement. Aujourd’hui encore, ces chefferies existent, et sont même reconnues par l’État depuis le décret 77/245. Ce sont les auxiliaires de l’administration, ils règlent tes petits problèmes (voisin qui pique, attestation de résidence, funérailles). C’est “feed-back” entre modernité (l’administration) et tradition (le chef), qui garde la cohésion.

Rites : se souvenir, se retrouver, se reconnaître

Les rituels ne sont pas vieux et démodés, on en compte presque autant qu’il y a d’ethnies : exemple du Ngondo chez les Sawa (Douala) et Nguon des Bamoun (Foumban) sont patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Le Ngondo, ce sont des rituels annuels autour des oracles de l’eau (caravane culturelle, plongée rituelle dans le Wouri, message aux communautés); le Nguon, c’est ce deux-annuel où le roi (Mfon) évalue son règne avec son peuple. Ces moments, c’est du lien social incarné. C’est ce qui, au fond, te rappelle : « je suis de là, tu es de là, et on est ensemble ».

Solidarité communautaire : tontines et groupes qui lèvent tout

Tu connais les tontines ! Ce système d’épargne tournante, parfois appelé njangi dans le Grand Ouest, est ton kit de survie économique. Tu fais tourner, tu gagnes, tu perds, mais surtout : tu restes en lien, tu réponds aux appels de la communauté. Et puis il y a les associations des enfants du village, en ville ou dans la diaspora : elles lèvent des fonds pour creuser un puits, reconstruire l’église ou financer une école. Ces groupes fonctionnent comme des cellules autonomes de solidarité, actives et efficaces.

Les transformations contemporaines

Urbanisation, scolarisation, médias — le poids des traditions dans la ville

Le village, c’était ton village. Mais la ville ? Douala, Yaoundé… on y vit, mais les réseaux traditionnels courent toujours à l’intérieur de toi. Quand tu débarques en ville pour étudier ou bosser, ta famille élargie reste ton appui moral et financier, surtout face au coût du logement, des transports, de la vie chère. Ce lien familial dépasse les kilomètres, c’est ton réseau de départ.

La scolarisation aussi amène du neuf : les enfants, aujourd’hui, vont à l’école publique ou privée, apprennent d’autres valeurs que celles des rites comme chez les Nso, par exemple, où jadis les jeunes n’allaient pas à l’école comme nous aujourd’hui.

Ils apprenaient à devenir des adultes grâce aux rites d’initiation, aux cérémonies, aux contes et aux mentors — c’était la traditionnelle éducation orale, sociale et symbolique. Ceux-là te transmettaient les règles de vie, les savoir-faire, et le respect des anciens sans classe, sans livre — juste avec la parole, le geste, le collectif. Cette étude montre qu’en perdant ces valeurs éducatives traditionnelles, les adolescents perdent un repère d’identité culturelle fort ; pour les Nso, cela menace le sens communautaire et le respect intergénérationnel.

Les médias et le smartphone, eux, font entrer le monde chez toi : radio, télé, réseaux sociaux, ça t’ouvre à l’ailleurs mais ça peut aussi t’éloigner de ton terroir. Le message reste : la tradition s’en va souvent dans l’ombre si tu la laisses.

WhatsApp, diaspora — les traditions en portage numérique

Avant, on se parlait en personne : on allait voir le chef, on assistait au Ngondo, on participait à la tontine en vrai. Aujourd’hui, le groupe WhatsApp, c’est un peu ta place au round-table traditionnel, mais en virtuel. Tu envoies un autocollant, un mot en dialecte, une image de chez toi, et ça maintient le lien.

La diaspora, elle, fait bouger la solidarité traditionnelle : les enfants du village exilés en Europe, en Amérique ou ailleurs créent des associations en diaspora, envoient des fonds pour construire un puits, une école, un centre… et tout ça sans jamais oublier les ancêtres, les fêtes, les rites. Ils réinventent la tradition à distance, en gardant le cœur au sol natal.

Les fondations sont toujours là, mais elles ont changé de matériau et de forme. Ta tante qui t’aidait en face, c’est maintenant un message sur WhatsApp. Le chef qui priait avec toi au festin du Ngondo, c’est parfois un enregistrement vidéo ou un post festif. La tontine qui se réunissait autour du « Tchop » est devenue un groupe virtuel où tu fais envoyer ton rapatriement colis…

La vraie question : est-ce que nos traditions se contentent de survivre, ou est-ce qu’elles s’adaptent et se renouvellent pour continuer à t’ancrer dans la mosaïque camerounaise ? La modernité n’est pas l’effacement de nos racines, mais bien leur réinvention—à condition qu’on s’y branche.

IDENTITÉS CULTURELLES : ENTRE FIERTÉ ET TENSIONS

Frère, nos traditions peuvent changer de forme, mais nos identités ne meurent pas pour autant : elles se recollent, elles se réinventent. Être Camerounais aujourd’hui, c’est un peu comme porter un pagne cousu avec plusieurs tissus : dedans, il y a les ancêtres, les langues de la maison, les rites du village, mais aussi les bruits de la ville, les images de la télé, les vibes de la mondialisation. Tu peux être Bamiléké et ambiancer avec le Mbolé, musulman et vibrer sur du Bikutsi, Sawa à Mbeng mais toujours connecté au groupe WhatsApp de ton quartier à Douala.

C’est ça qui fait notre force : cette pluralité qui refuse de disparaître. Mais en même temps, c’est là où le caillou fait mal. Avec plus de 200 ethnies, plusieurs religions et toujours l’ombre lourde de la colonisation, notre identité est comme un miroir éclaté : elle brille par mille reflets, mais parfois ces morceaux se frottent trop fort et ça chauffe sur la question du vivre-ensemble.

Diversité des cultures, langues et croyances

Une mosaïque d’ethnies — diversité spectaculaire

Le Cameroun, on l’appelle souvent en à raison « l’Afrique en miniature » — voire le « Continent ». C’est réel. Le pays est un vrai kaléidoscope humain, chaque coin a sa couleur, sa langue, son style. En chiffres, ça choque même :

- Il y a plus de 240 à 250 ethnies, selon plusieurs sources officielles. On trouve jusqu’à 278 groupes ethniques estimés dans certains recensements encore plus détaillés.

- On parle aussi de plus de 250 langues, voire jusqu’à 300 langues, parfois même plus selon certaines estimations.

- Selon Cambridge University Press, le Cameroun est le 6ᵉ pays le plus diversifié ethniquement au monde, avec un score de diversité de 0,8870 — ce qui est énorme.

Et cette diversité, ce n’est pas que des statistiques. Chaque ethnie a sa propre vibe : une langue qui façonne la manière de raisonner, des rituels qui rythment la vie, des danses qui enjaillent les veillées, des plats qui font saliver rien qu’à l’odeur, des habits qui marquent les grands jours, des contes qui font réfléchir, parfois même une royauté encore bien vivante. Tout ça, mis ensemble, nourrit l’imaginaire et la créativité du pays.

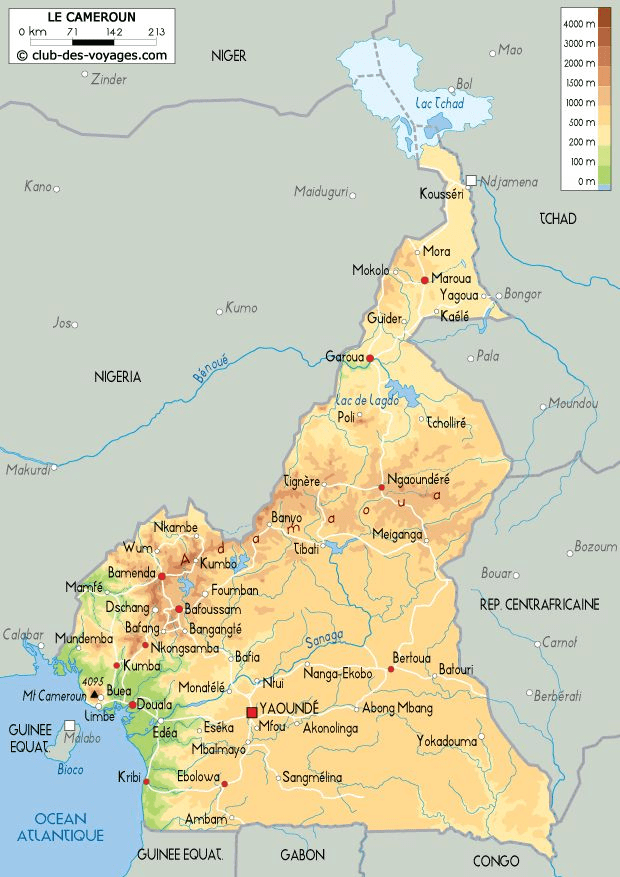

Regarde seulement la carte culturelle :

- Les Bantous majoritaires au sud et à l’ouest,

- Les Semi-Bantous des Grassfields avec leurs chefferies puissantes,

- Les peuples soudanais au nord,

- Les Pygmées forestiers dans le sud-est…

Chaque zone est comme une bibliothèque vivante d’histoires et d’humanités.

Et puis le Camerounais, il est naturellement plurilingue. En dehors du français et de l’anglais (les langues officielles héritées de la colonisation), tu peux l’entendre switcher entre le fulfulde, le pidgin, l’éwondo, le bassa, le bulu, ou toute autre langue locale. Certains jonglent même avec trois ou quatre langues voire plus, dans une seule journée : à la maison une, au marché une autre, à l’école le français ou l’anglais…

C’est cela qui rend le Cameroun unique : on ne peut pas réduire la culture à un seul visage. Chaque citoyen porte une part de cette mosaïque en lui — les langues, les voix, les traditions croisent sa vie, dans chaque village, chaque quartier, chaque église, chaque marché.

Parlons concret. Pour prendre la mesure de cette mosaïque, on pose quelques repères région par région — pas pour enfermer qui que ce soit dans une étiquette, mais pour montrer comment les langues, les pratiques et les histoires locales composent, ensemble, le visage du pays.

Adamawa — Mboum (Mbum/Mboum)

Quand on dit Mboum, on pense direct à Ngaoundéré, Meiganga et tous ces plateaux qui sentent l’air frais de l’Adamaoua. Ce peuple-là est parmi les premiers qui ont posé bagages dans la zone, bien avant que les Peuls ne descendent avec leurs troupeaux. Même la grande ville de Ngaoundéré porte leur marque : en langue mboum, ça veut dire le nombril de la montagne, clin d’œil au mont qui surveille toute la plaine comme un vieux patriarche.

Leur langue, le mbum, continue de vivre dans les familles et les rituels, mais comme les Peuls ont pris une grosse place depuis les XVIIIᵉ–XIXᵉ siècles, le fulfulde est devenu la grande langue véhiculaire de la région. Résultat : beaucoup de Mboum sont bilingues, et parfois même double culture, à la fois ancrés dans leurs traditions et intégrés dans l’univers peul.

Dans la vie de tous les jours, les Mboum mélangent agriculture et élevage. On retrouve le mil, le maïs, l’arachide ou le sorgho dans leurs champs, pendant que certains gèrent aussi du bétail, souvent en collaboration ou en voisinage avec les pasteurs peuls. La famille élargie joue un rôle central : ce sont les lignages qui décident, partagent les terres et assurent la solidarité lors des cérémonies et des moments difficiles.

Sur le plan spirituel, les Mboum ont longtemps mis les ancêtres au centre : cultes, rituels de protection, divination… tout ça structurait la vie. Mais aujourd’hui, l’islam et le christianisme se partagent largement la communauté. Beaucoup vont à l’église le dimanche ou à la mosquée le vendredi, mais gardent quand même des pratiques héritées du culte ancien, preuve que la mémoire spirituelle ne disparaît jamais totalement.

Historiquement, les Mboum ont aussi souffert des djihads peuls au XIXᵉ siècle. Certains ont été contraints de se convertir à l’islam, d’autres se sont retrouvés intégrés de force dans l’ordre social des lamibé peuls. C’est une page douloureuse mais qui explique bien pourquoi aujourd’hui, chez les Mboum, tu entends à la fois les sons du mbum et du fulfulde dans les marchés, les maisons et les cérémonies.

Si tu entends Yaoundé, la capitale, il faut savoir que derrière le béton, les collines et les embouteillages, il y a l’âme des Beti, avec au centre les Éwondo. Leur langue, l’éwondo, fait partie du grand ensemble beti-pahuin : fang, bulu, ewondo… tous ces parlers se répondent comme des cousins proches. Avant que le français ne prenne le dessus dans l’administration et l’école, c’était la langue de tous les jours en ville. Même aujourd’hui, tu l’entends encore dans les familles, les quartiers et les petites palabres du soir.

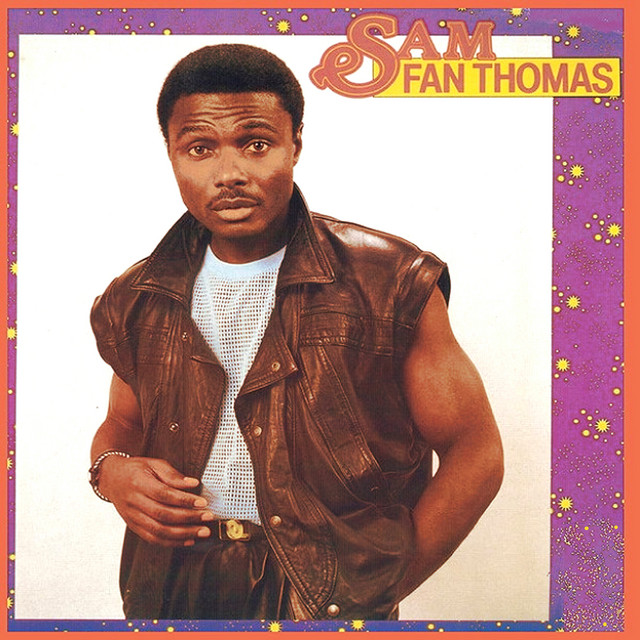

Quand on parle des Beti, on ne peut pas sauter le bikutsi. À l’origine, c’était les femmes qui frappaient les tambours et les balafons dans les veillées, pour dire leurs douleurs, leurs espoirs et aussi pour accompagner les rituels de fécondité. Mais regarde aujourd’hui : ce rythme est sorti du village pour devenir un symbole urbain, une musique qui chauffe les boîtes et les concerts, une carte d’identité culturelle qui voyage du Cameroun jusqu’à Paris ou Bruxelles.

Sur le plan social, la structure tournait autour des chefferies lignagères. Le chef incarnait l’ancêtre fondateur, gardien des terres et des coutumes. La colonisation et la christianisation sont venues bousculer cet équilibre, mais elles n’ont pas effacé les valeurs centrales : hospitalité, solidarité, honneur. Ce sont encore ces repères qui tiennent la communauté, même dans le brouhaha moderne.

Et dans le quotidien, les traces de l’ancien monde sont là : les récits qu’on raconte au coin du feu, les danses qui ponctuent les mariages et les funérailles, les règles de conduite qui rappellent ce qu’il faut faire ou éviter pour garder la cohésion. Les missions chrétiennes, présentes dès le XIXᵉ siècle, ont imposé leurs fêtes et leurs normes. Mais au Cameroun, on ne vit pas dans le choix exclusif : on peut aller à la messe dimanche matin et, le soir, se retrouver dans une veillée où les tambours bikutsi font vibrer les corps et les mémoires.

Est — Les Baka

Quand tu parles des Baka, faut direct penser aux profondeurs de la forêt équatoriale, là-bas vers l’Est et le Sud du pays. Eux, leur vie est collée à la forêt comme l’écorce colle à l’arbre. Chasse, pêche, cueillette… tout ça, c’est pas seulement une activité, c’est un art de vivre. Les Baka connaissent chaque piste, chaque saison, chaque plante qui soigne. Tu veux un remède naturel ? Demande à un Baka, il va te sortir une racine ou une feuille que même les grands professeurs n’ont pas encore mis dans leurs bouquins.

Leur culture, c’est aussi la musique. Pas la musique des boîtes de nuit hein, mais les polyrythmies qui sortent des tambours, des chants qui font vibrer toute la forêt. Pendant l’ejengi, ce rite où l’esprit de la forêt descend danser avec les hommes, tu comprends que chez les Baka, le son n’est pas juste pour s’amuser : c’est une prière, une mémoire et une école à ciel ouvert. Et niveau organisation sociale, pas de Fon, pas de sultan : ici, on discute ensemble, on décide ensemble. C’est la démocratie version forêt, sans protocole.

Mais les choses ont commencé à se gâter quand l’État et les grands projets sont venus mettre leur ordre. Routes, parcs nationaux, exploitations forestières : petit à petit, les Baka ont été poussés hors de leurs territoires. On les a obligés à se sédentariser, à quitter la logique nomade qui faisait leur force. Résultat : droits fonciers fragiles, pauvreté qui s’installe, marginalisation. Même aller à l’école ou se soigner devient un combat, parce que l’accès reste limité et les discriminations avec les voisins bantous sont toujours là.

Aujourd’hui, il y a des ONG et quelques programmes qui essaient de valoriser leur culture, d’améliorer leur accès à la citoyenneté. On enregistre leurs chants, on documente leurs savoirs, on tente de leur donner plus de place dans le Cameroun moderne. Mais le dilemme reste entier : comment préserver un mode de vie fait pour la forêt quand tout autour pousse vers la modernisation ?

Extrême-Nord — Les Mafa

Quand tu entends Mafa, tu dois directement imaginer les pentes rocheuses des monts Mandara, là-bas au Nord. Les villages sont perchés en hauteur comme des nids d’aigle, accrochés aux collines. Les gars ont transformé la pierre en alliée : avec leurs terrasses agricoles, ils retiennent l’eau, protègent la terre et cultivent mil, sorgho, arachide… dans un climat sec et rude. C’est pas un hasard si les chercheurs citent souvent leur modèle comme un exemple d’agriculture durable : ça fait des siècles que les Mafa domptent la montagne.

Mais la montagne chez eux, ce n’est pas seulement pour manger. C’est aussi un lieu sacré. Certains sommets, certaines pierres dressées servent d’autel pour les ancêtres ou les esprits. Même les tombes, souvent juste à côté des maisons, rappellent que les vivants et les morts vivent ensemble, dans la continuité de la lignée. Leur architecture en pierres sèches, avec des murs ronds et des toits coniques en chaume, épouse parfaitement le terrain. Tu regardes un village mafa : tu vois direct une harmonie entre l’homme et son environnement.

Côté social, c’est la communauté d’abord. Le travail agricole se fait ensemble, chacun aide l’autre dans les champs. Les rites d’initiation marquent les étapes de la vie, et rappellent que l’individu n’existe pas seul mais toujours dans le groupe. Leur langue, le mafa, appartient à la grande famille tchadique. Mais comme les Peuls dominent le commerce et les échanges dans la région, beaucoup de Mafa parlent aussi le fulfulde. Ce bilinguisme montre bien leur ouverture : même perchés sur leurs montagnes, ils sont connectés aux autres peuples du Nord.

Quand tu dis Duala, ça sonne directement comme Douala, la grande ville qui fait battre le cœur du commerce au Cameroun. Ce n’est pas un hasard : c’est le nom de ce peuple côtier installé depuis des siècles autour de l’estuaire du Wouri. Les gars ont toujours eu le pied dans l’eau et l’œil sur l’horizon : pêche, échanges, navigation… Leur vie, c’est le fleuve et l’océan.

Dès le temps des comptoirs portugais, puis avec les Allemands, les Anglais et les Français, les Duala ont appris à jouer le rôle d’intermédiaires. C’est eux qui négociaient, qui traduisaient, qui savaient parler avec l’étranger sans pour autant perdre leurs bases. Ce sens du commerce et de la médiation est resté comme une marque de fabrique.

Leur langue, le duala, a longtemps été la grande voix de la côte. C’était la lingua franca du Littoral, mais aussi une langue de culture : les premiers missionnaires l’ont utilisée pour traduire la Bible, écrire des textes religieux et diffuser l’école. Aujourd’hui, même si le français domine dans la ville moderne, le duala reste une identité vivante — dans la musique, dans les proverbes, dans les cérémonies.

Côté organisation, les Duala fonctionnent par lignages et chefferies. Les familles Bell, Akwa ou Deido ne sont pas seulement des patronymes célèbres : ce sont des institutions qui ont résisté aux excès de la colonisation allemande dès la fin du XIXᵉ siècle. Ces chefferies urbaines restent des repères : elles jouent encore un rôle de médiation, entre coutume et modernité.

Mais s’il y a un moment où l’âme sawa se montre en grand, c’est bien pendant le Ngondo. Chaque année, sur les rives du Wouri, on entre dans un univers où le sacré et le festif marchent ensemble. Consultation des oracles de l’eau, hommage aux ancêtres, courses de pirogues, danses et parades colorées : c’est à la fois un rituel spirituel profond et une fête qui rassemble toute la ville. Pour beaucoup, le Ngondo c’est la preuve que la tradition n’a pas disparu : elle s’est adaptée et brille encore au milieu de la modernité.

Aujourd’hui, les Duala incarnent cette double identité : peuple ancien du fleuve, mais aussi acteurs majeurs de la cité moderne. Leur héritage lié à l’eau, au commerce et à la fête continue d’irriguer la mémoire nationale et de nourrir l’imaginaire du Cameroun tout entier.

Nord — Les Peuls (Fulani/Fulbe)

Quand on parle du septentrion camerounais, difficile de ne pas croiser la silhouette d’un berger peul avec son troupeau de zébus. Les Peuls — qu’on appelle aussi Fulani ou Fulbe — font partie des peuples les plus visibles et influents du Nord. Leur arrivée remonte aux grandes migrations parties du Sahel au XVIIIᵉ siècle, quand les pâturages plus verts du bassin tchadien ont attiré leurs troupeaux. Plus tard, les djihad peuls ont redessiné la carte politique de la région : création d’émirats, installation de lamibé, et diffusion massive de l’islam dans les plaines. C’est ce souffle qui explique leur forte implantation dans des villes comme Ngaoundéré, Garoua, Maroua ou Rey-Bouba.

Le fulfulde, leur langue, est devenu comme l’air qu’on respire dans le Nord. Que tu sois Peul ou non, si tu veux être dans le système tu dois comprendre le fulfulde, qui unit des dizaines d’ethnies différentes. Ce rôle vient directement de l’histoire : parce que les Peuls ont dominé la vie politique, économique et religieuse de la région à travers leurs lamidats et leurs marabouts.

Côté religion, leur empreinte est tout aussi forte. Les Peuls sont de grands vecteurs de l’islamisation du Cameroun au début du XIXè siècle. Les madrasa (écoles coraniques) accueillent encore aujourd’hui les enfants dès le bas âge, les grandes fêtes comme le Ramadan ou la Tabaski rythment l’année sociale, et la prière collective structure le quotidien. Mais ce serait faux de croire que tout est homogène : l’islam peul a toujours dialogué avec les traditions voisines, qu’elles soient agricoles ou animistes, créant une cohabitation de croyances qui fait partie du paysage camerounais.

Leur mode de vie pastoral reste le cœur de leur identité. Ici, la vache n’est pas qu’un animal : c’est un signe de richesse, de dignité, de statut social. Un homme est respecté par la taille de son troupeau. Mais avec le temps, beaucoup de Peuls ont diversifié leurs activités. Dans les campagnes, certains pratiquent l’agriculture et combinent champs et bétail. Dans les villes comme Garoua ou Maroua, on retrouve des familles peules commerçantes, transporteurs, fonctionnaires — mais qui gardent toujours, dans la mémoire et dans les gestes, l’attachement au bétail et à la vie pastorale.

Leur culture matérielle et symbolique est un vrai bijou. L’architecture des concessions, avec des cases rondes coiffées de toits en chaume, est pensée pour résister au climat et accueillir la grande famille élargie. Les calebasses décorées de motifs géométriques ne servent pas seulement à boire : elles racontent une esthétique raffinée. Et que dire des chants pastoraux, portés par des voix et des flûtes, qui accompagnent les bergers dans les plaines au coucher du soleil ? Même dans les métropoles, on continue de voir fièrement les grands boubous brodés des hommes, les voiles colorés des femmes, et les amulettes protectrices héritées de traditions anciennes.

Nord-Ouest — Les Nso

Quand tu mets les pieds à Kumbo, le cœur du pays Nso, tu comprends vite que tu n’es pas dans un village ordinaire. Ici, tout tourne autour du Fon, ce chef-roi qui est à la fois père symbolique, guide spirituel et garant de l’unité du royaume. Mais attention : il n’est pas seul maître à bord. Autour de lui, il y a tout un conseil de notables, représentants des grands lignages. Ensemble, ils prennent les décisions, équilibrent les pouvoirs et rappellent que dans la culture Nso, gouverner c’est d’abord écouter la communauté. C’est une vraie école de la politique locale, héritée des logiques de chefferie des Grassfields.

La langue Lamnso’, parlée avec fierté, ce n’est pas juste pour causer. C’est une bibliothèque vivante. À travers les proverbes, les contes, les chants, on transmet les récits fondateurs, les règles de conduite, la philosophie de vie. Même si l’anglais et le pidgin dominent dans l’administration et les marchés, le Lamnso’ reste le ciment de l’identité nso, encore très présent dans les familles et les cérémonies.

Chaque année, le peuple se soude autour du Ngam Ngonso, grande fête culturelle qui rend hommage à Ngonso’, la fondatrice mythique du royaume. Là, les danses, les costumes, les symboles royaux résonnent comme un rappel d’histoire et une réaffirmation d’unité. C’est un pacte renouvelé entre générations. On se retrouve, on célèbre, et surtout on se rappelle que l’identité Nso vient de loin et doit aller loin.

L’art chez les Nso parle fort. Sculptures en bois, masques, trônes, parures royales : chaque pièce a un sens politique et spirituel. Le tambour ne sert pas seulement à donner le rythme, il appelle les ancêtres. La calebasse décorée, ce n’est pas juste un objet : c’est un signe d’autorité. Ici, l’esthétique et le sacré marchent ensemble.

Et puis il y a les sociétés initiatiques. Elles forment les jeunes, pas seulement à connaître les rites, mais à devenir des hommes et des femmes responsables. Respect, solidarité, courage : ce sont des valeurs qu’on n’apprend pas dans les livres, mais dans la forêt sacrée, au cœur des cérémonies. C’est ça qui a permis aux Nso de traverser les époques : l’époque coloniale allemande, l’administration britannique, et maintenant les turbulences de la mondialisation.

Si tu mets les pieds à Foumban, capitale historique, tu sens tout de suite que tu es sur une terre pas comme les autres. Ici, les Bamoun ont gardé quelque chose de rare au Cameroun : un royaume encore vivant, avec un sultan qui incarne à la fois l’histoire et le présent. L’identité bamoun se porte comme une couronne : riche, fière et profondément enracinée dans la mémoire de son peuple.

Difficile de parler des Bamoun sans évoquer le sultan Ibrahim Njoya (1860-1933). Ce roi-là n’était pas seulement un chef politique, c’était aussi un visionnaire. À la fin du XIXᵉ siècle, il crée une écriture unique : le Shü-mom. Plus de 500 signes pour transcrire la langue bamoun, utilisés dans des chroniques, une imprimerie locale, même des manuels scolaires. C’était une façon claire de dire : « Nous aussi, on a nos lettres, notre science, notre mémoire ». Le Shü-mom servait autant à écrire l’histoire des dynasties qu’à consigner les savoirs médicinaux et les règles de la cour. En pleine époque coloniale, alors que les Allemands puis les Français imposaient leurs cadres, cette invention marquait une autonomie intellectuelle et culturelle impressionnante.

La vie bamoun, c’est aussi ses grandes cérémonies. La plus célèbre, c’est le Nguon. Tous les deux ans, le peuple se rassemble autour du sultan pour une fête qui mélange art et politique. Danses, chants, masques, costumes royaux… mais aussi un moment unique où le roi rend des comptes symboliquement devant son peuple. C’est à la fois un festival et une institution : la monarchie y montre qu’elle écoute, qu’elle vit avec son peuple, et pas seulement au-dessus de lui.

Les Bamoun sont aussi des maîtres des arts. Le bois sculpté, le bronze coulé, les masques imposants et les objets décorés de symboles royaux ont fait de Foumban une véritable capitale artistique. Jusqu’à aujourd’hui, la ville attire visiteurs, chercheurs et acheteurs du monde entier. Les ateliers d’artisans perpétuent une tradition séculaire où chaque objet raconte un morceau de l’histoire royale.

Dans leur quotidien, les Bamoun sont restés proches de la terre : maïs, arachide, taro, café — l’agriculture rythme la vie familiale. Mais ils se distinguent aussi par leur savoir-faire artisanal : forge, broderie, céramique… tout cela a nourri une réputation de peuple travailleur et créatif. Leur organisation sociale, c’est un mélange de structures royales (la chefferie du sultan), de familles étendues et d’associations de quartier ou de lignage qui organisent la solidarité.

Aujourd’hui, les Bamoun se voient comme une communauté-pont. Ils portent avec eux une tradition royale prestigieuse, mais ils participent aussi pleinement à l’identité camerounaise moderne. Le palais de Foumban, l’écriture Shü-mom, le festival du Nguon : tous ces symboles dépassent le seul royaume bamoun pour nourrir l’image d’un Cameroun pluriel, où chaque héritage a sa place et enrichit l’ensemble.

Quand tu descends vers Ebolowa, Sangmélima ou Kribi, tu entres en plein pays Bulu. Ici, on est chez une des grandes branches du vaste ensemble Beti-Pahuin, aux côtés des Éwondo et des Fang. Leur langue, le bulu, reste encore très vivante : on l’entend dans les foyers, dans les palabres de cour familiale, dans les chants rituels. Mais à l’école, au bureau ou devant l’administration, c’est le français qui prend la main, créant ce va-et-vient constant entre héritage et modernité.

Leur organisation sociale a longtemps reposé sur la parenté lignagère. Chaque village avait ses patriarches, ces anciens qui faisaient office de juges, de médiateurs, mais aussi de gardiens de la mémoire. Avec la colonisation allemande, puis l’administration française, on a redessiné la carte du pouvoir en installant des chefferies reconnues par l’État. Pourtant, jusque dans les patronymes et les noms de lieux, on sent toujours l’empreinte des familles fondatrices. Ici, un nom de clan, c’est une carte d’identité et une boussole historique.

Les missionnaires protestants et catholiques ont débarqué tôt, dès la fin du XIXᵉ siècle. Ils ont bâti églises et écoles, et le christianisme s’est ancré profondément. Mais les Bulu n’ont jamais coupé le lien avec leurs rites : une messe peut finir par une cérémonie de protection, un baptême peut s’accompagner de gestes traditionnels pour sceller l’enfant au monde invisible. C’est ce mélange qui fait la singularité du pays bulu : vivre dans deux systèmes de croyances, sans contradiction apparente.

Sur le plan économique, le cacao a tout changé. Dès les premières décennies du XXᵉ siècle, les Bulu l’ont adopté comme culture de rente. La forêt a été défrichée, les villages se sont étirés le long des pistes, et les sacs de fèves ont relié les campagnes aux marchés de Douala et Yaoundé. La cacaoculture, ce n’était pas seulement une activité agricole : c’était un passeport pour l’école missionnaire, puis pour l’administration coloniale. Beaucoup de cadres et de fonctionnaires camerounais viennent de ces villages où le cacao avait payé les cahiers, les uniformes et les études.

Aujourd’hui, les Bulu restent visibles à double titre. D’un côté, ils préservent un patrimoine de chants polyphoniques, de récits mythiques sur les ancêtres, de rites de naissance et de funérailles qui continuent d’ancrer les familles dans leur histoire. De l’autre, ils occupent une place forte dans la modernité : figures politiques, entrepreneurs, cadres de l’État. Même dans la diaspora, cette dualité reste vivante. Le week-end, on organise une messe en bulu, puis un gala où les jeunes montent sur scène en costumes modernes. C’est ce va-et-vient entre tradition et ouverture qui fait que le pays bulu garde son souffle, ici et ailleurs.

Quand tu parles des Bakweri, tu es obligé de lever la tête vers le Mongo ma Ndemi, le Mont Cameroun. Ce n’est pas juste une montagne, c’est le souffle de tout un peuple. Dans leur imaginaire, ce volcan est la maison des dieux et des ancêtres. Il nourrit la terre, il protège, mais il impose aussi ses interdits. Jusqu’aujourd’hui, certains lieux sacrés du flanc sud restent tabous pour ceux qui n’ont pas reçu l’initiation.

Avant que les colons ne débarquent avec leurs plantations, les Bakweri vivaient dans un équilibre simple mais solide : pêche sur les côtes, cultures de piémont (taro, banane plantain, huile de palme). Chaque récolte s’accompagnait de chants, de libations et de gestes de mémoire pour rappeler aux ancêtres que la survie du clan dépendait aussi de leur bienveillance. La famille élargie, avec ses rites d’initiation, formait la colonne vertébrale : tu n’étais pas seulement l’enfant de ton père, tu étais celui d’une lignée.

Mais la fin du XIXᵉ siècle a cassé cet ordre. Les terres, cœur de leur identité, ont été avalées par les grandes plantations coloniales. Les Allemands d’abord, puis les Britanniques, ont tracé leurs CDC estates (Cameroon Development Corporation) pour bananes, cacao, thé. Résultat : un peuple déplacé sur son propre sol, obligé de voir ses champs transformés en exploitations industrielles. Cette plaie foncière, elle n’est jamais vraiment refermée. Encore aujourd’hui, associations et élites bakweri montent au créneau pour réclamer restitution ou compensation.

Côté religion, le christianisme a trouvé très tôt une place à Buea et Limbé, grâce aux missions protestantes. Mais il n’a jamais effacé les cultes traditionnels. Chez les Bakweri, un mariage ou un enterrement, c’est souvent une scène double : d’un côté la messe, de l’autre les libations pour les esprits de la montagne. Comme beaucoup d’ethnies du Cameroun, ils ont appris à marcher avec deux béquilles spirituelles, sans se renier.

Aujourd’hui, malgré l’urbanisation rapide, le Mont Cameroun reste le fil conducteur. Même la fameuse Race of Hope, chaque année, n’est pas seulement une performance sportive : pour les Bakweri, c’est comme une cérémonie moderne qui réactive le pacte avec la montagne. Entre le bruit des villes et la mémoire des ancêtres, ce peuple prouve qu’on peut être dans le présent tout en gardant un pied ferme dans l’histoire.

Richesse mais aussi fragmentations

Massa, parler de la culture camerounaise, c’est vraiment comme causer d’une mosaïque. Tu vois une mosaïque non ? C’est beau seulement quand chaque petit caillou de couleur se colle avec les autres pour faire un dessin. Et chaque morceau-là, même tout seul, a déjà sa valeur. C’est ça le Camer : chaque ethnie, chaque tradition, c’est un bijou qu’on met ensemble pour former un gros trésor. Chacun porte une part de ça dans son dos : la langue que tu entends à la maison, le tchop que tu manges le soir, la danse que tu fais aux fêtes, les histoires que les grands racontent au feu. Tout ça, ça fabrique ton identité.

Et puis, pour chaque peuple, cette diversité c’est une manière de dire : “nous aussi on compte, on existe”. Préserver les rites, faire vivre la chefferie, transmettre les proverbes… c’est une manière de garder la dignité. À l’échelle du pays entier, c’est encore plus fort : ce grand stock d’histoires, de savoir-faire, de symboles, ça devient une fierté collective, un levier même pour montrer au monde que le Camer n’est pas petit.

Mais attends, mosaïque aussi peut avoir ses fissures. Quand les morceaux refusent de dialoguer, chacun veut briller seul, là ça devient la fragmentation. En langage simple : au lieu que la différence nous enrichisse, ça nous sépare. Tu vois ça dans les relations entre ethnies, entre régions, parfois même à l’intérieur d’une même ville.

Et il faut dire la vérité : les blancs sont venus mettre leur propre sel dans cette affaire. La colonisation a beaucoup fabriqué ces fissures. Les Allemands d’abord, après les Français et les Anglais, ont dessiné des frontières bizarres, sans respecter nos logiques de territoire. Ils ont aussi pratiqué ce qu’on appelle l’administration indirecte : en gros, passer par les chefs pour gouverner. Mais ce système-là favorisait certains groupes et marginalisait d’autres, comme au Rwanda. Résultat : hiérarchies imposées, rivalités accentuées. Bref, ils ont creusé des fossés dans notre mosaïque, et jusqu’aujourd’hui, on vit encore avec ces lignes de séparation.

Pourtant, après les colons, le Camer a récupéré un héritage lourd. L’indépendance est venue avec l’espoir, mais aussi avec un casse-tête : comment gérer un pays avec autant de différences sans que ça parte en palabre ? L’État a pris une société pleine de couleurs, mais au lieu de mélanger ça comme ciment national, souvent ça a été utilisé comme balance politique. Dans les nominations, dans la manière de partager les gâteaux (ressources, postes, projets), on sent que l’ethnie a trop souvent servi de ticket d’entrée. Du coup, chaque peuple guette si « son frère » est assis à la bonne place. Tu vois ? Ce jeu-là, au lieu de renforcer l’unité, transforme la diversité en compétition.

Et puis, viens voir les stéréotypes. Hein ! Ça circule au quartier comme à l’assemblée : « tel peuple aime trop le commerce », « tel autre c’est les guerriers », « ceux-là sont rusés », « ceux-ci sont paresseux ». Ces clichés, souvent hérités des blancs ou des vieilles rivalités, enferment les gens dans des cases. Tu ne vois plus la vraie personne, tu vois seulement l’étiquette. Ça nourrit la méfiance, ça crée des distances, parfois même des insultes déguisées. Là où la différence devait nous apprendre quelque chose, elle devient prétexte à se juger.

Regarde même le langage politique : pendant les élections, on entend moins « Camerounais », on entend plus « mon candidat ». Chaque groupe veut « protéger son fils » ou « attendre son tour ». Tu comprends la nuance ? La mosaïque, qui devrait être un grand tissu multicolore, se transforme en champ de bataille où chacun veut tirer le pagne de son côté.

Voilà pourquoi le Camer, malgré sa richesse culturelle spectaculaire, vit toujours avec cette tension. C’est un pays où les différences sont une beauté mais aussi une épreuve permanente. La mosaïque, elle brille fort, mais parfois elle se fissure sous le poids des rivalités. Et le vrai défi, c’est d’arriver à transformer ces différences en force collective, au lieu de les laisser devenir des murs de séparation.

Identités hybrides et enjeux actuels

Jeunesse urbaine : traditions × globalisation (musique, mode, réseaux)

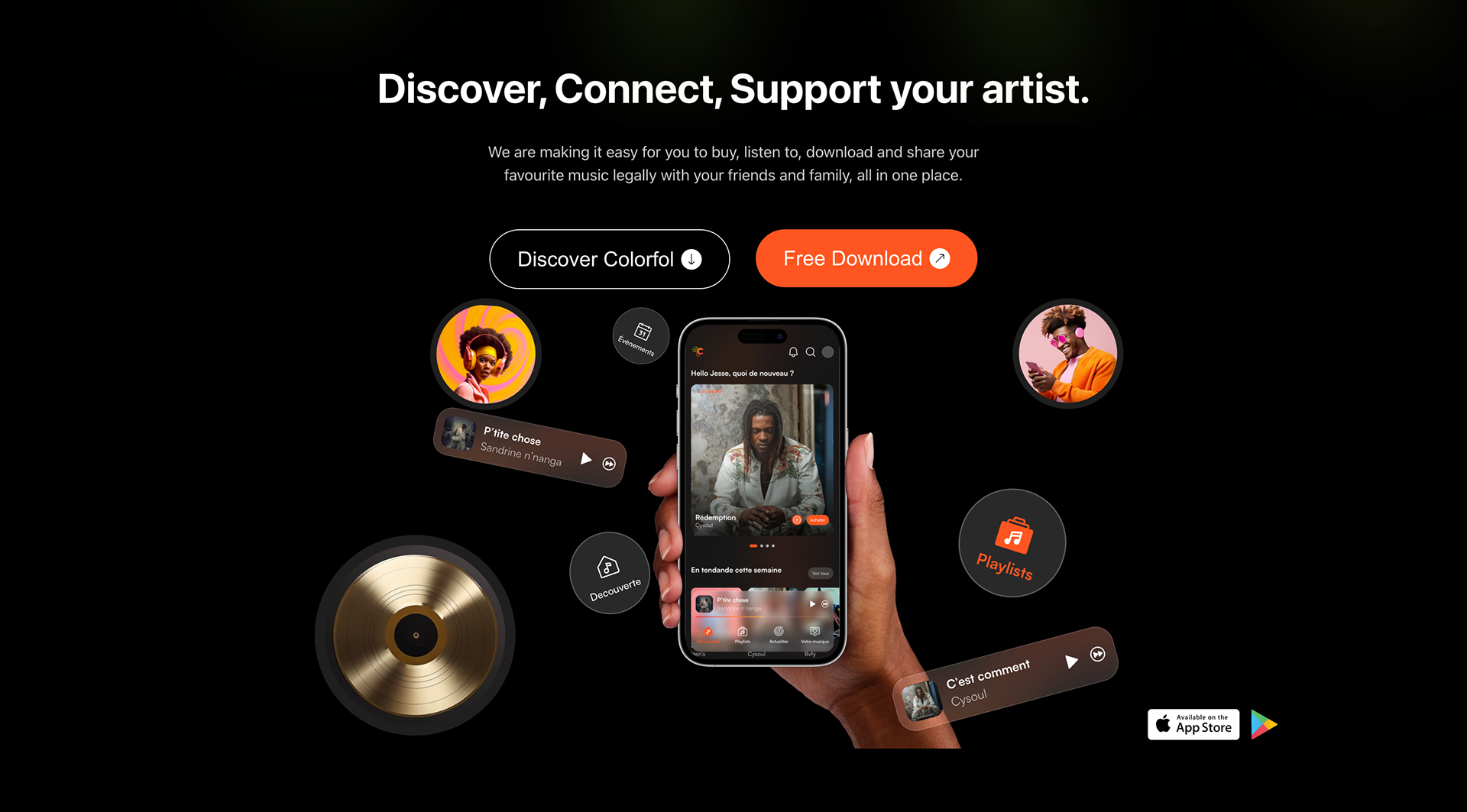

Frère, notre mosaïque-là ne dort pas, hein. Elle bouge, elle change, elle se frotte tous les jours dans les villes. Ici c’est les jeunes qui commandent la vibe. Je wanda sur les chiffres : en 2024, déjà 59,9 % de la population vit en ville (Banque mondiale), et en 2025 la médiane d’âge, c’est 18 ans seulement. Tu comprends non ? Ça veut dire qu’on est un pays de jeunes, citadins, branchés à la fois sur les traditions du quartier et sur les flux du monde entier. Ajoute encore 12,4 millions d’internautes (41,9 % de la population) et 5,45 millions de comptes actifs sur les réseaux sociaux (18,5 %) (DataReportal 2025). Résultat : nos cultures locales sont en train de se mélanger avec ce qui circule sur TikTok, Insta ou YouTube.

Dans cette affaire, la jeunesse urbaine se retrouve au carrefour. D’un côté, tu grandis avec les codes de ta famille : les langues de la maison, la zik du village, les habits traditionnels pour les mariages, les rites pour les grands moments. De l’autre, tu scrolls chaque jour des images et des sons venus du monde entier. Pas question de choisir entre les deux, hein : tu mixes ! Tu fabriques une identité hybride qui peut donner du feu — mais qui parfois aussi crée des tensions.

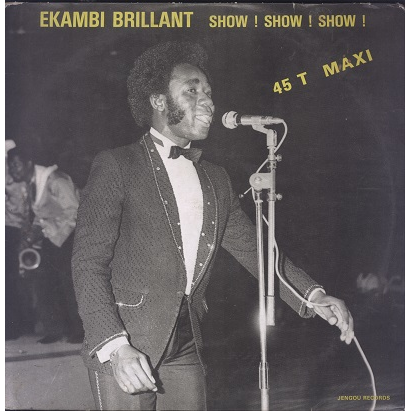

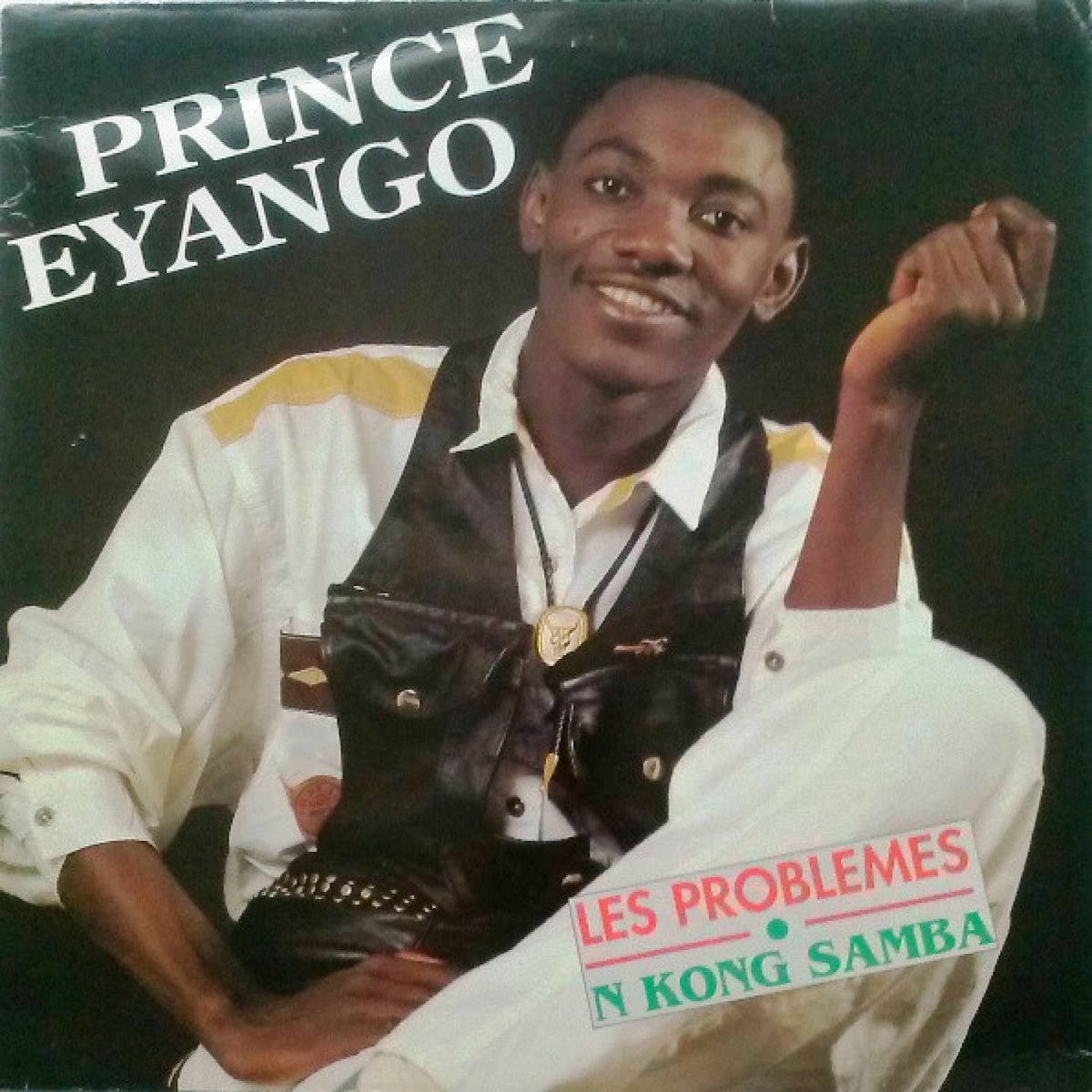

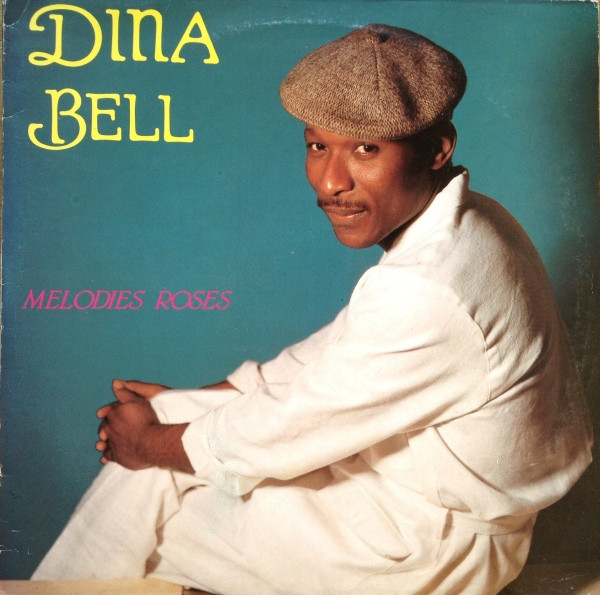

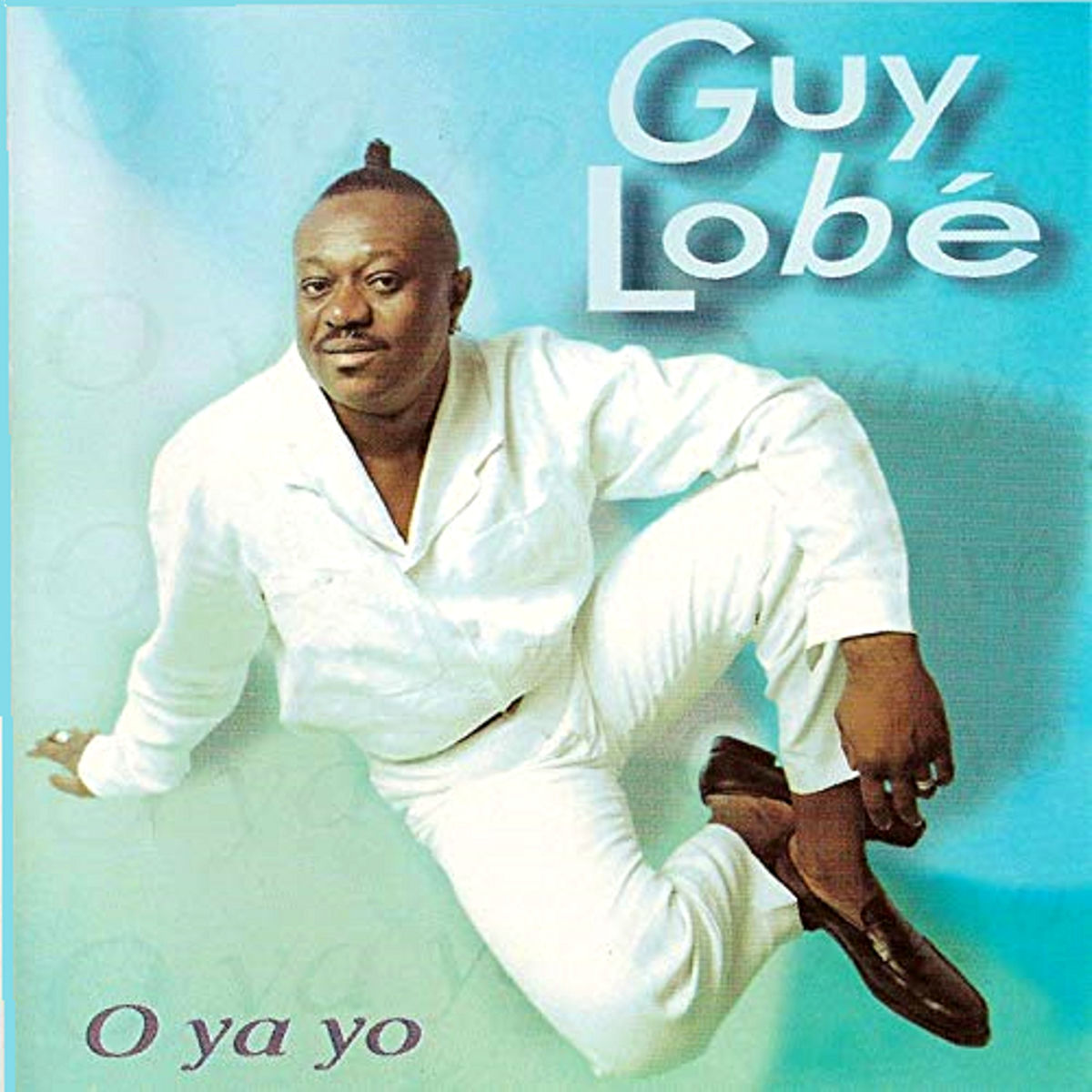

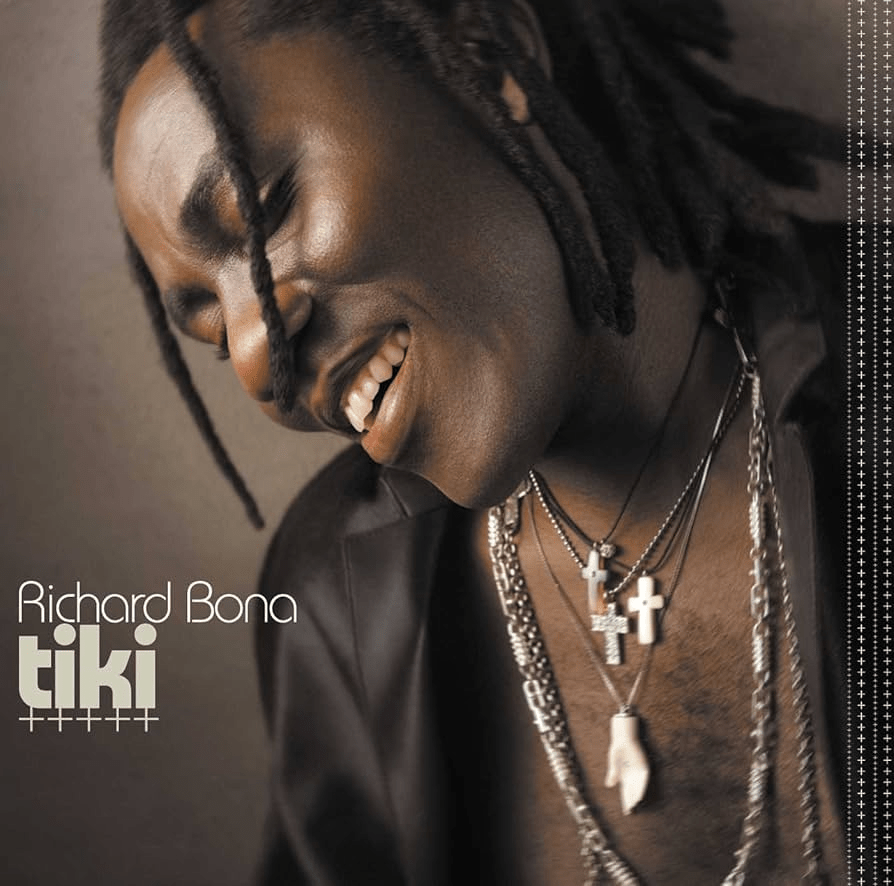

Regarde seulement côté musique. Le Mbolé, qui a commencé comme son des veillées populaires à Yaoundé dans les années 1990-2000, est devenu en dix ans un hymne urbain. Percus improvisées, chants en call-and-response, ambiance communautaire — mais la montée en puissance, c’est YouTube, Facebook et TikTok qui ont poussé ça. Aujourd’hui des gars comme Petit Malo ou Happy d’Effoulan sont suivis partout, et des médias comme RFI, TV5, VOA, Africanews en parlent comme d’un phénomène majeur. Pareil pour le Bikutsi pop : racines beti solides, mais guitare électrique et beats électroniques par-dessus. Preuve que le Camer sait prendre ses traditions et les rhabiller façon mondiale depuis longtemps.

Même chose pour le style et la manière de socialiser. À Yaoundé, des chercheurs ont parlé des “digital fashionistas” : les jeunes qui s’échangent looks, photos et conseils via WhatsApp et Insta. À Buea, c’est TikTok qui chauffe : danses, challenges, sketchs… On prend nos propres références, on les mélange aux trends mondiaux, et ça fait un cocktail 100 % made in 237. Mais attention, ce n’est pas que pour rigoler : les études montrent que ces réseaux influencent aussi la santé, l’image du corps et les manières de vivre des jeunes Camerounais.

Donc voilà le paradoxe : d’un côté, c’est une richesse, une créativité qui fait briller le Camer ; de l’autre, ça peut creuser un gap avec les anciens, ou avec ceux du village qui ne sont pas connectés. Le vrai défi, c’est de transformer cette hybridité en force collective — pas en nouvelle fracture.

Replis identitaires et vivre-ensemble

Gars, notre mosaïque-là est jolie hein, mais parfois les morceaux refusent de causer ensemble. Chacun veut rester collé seulement à son clan, son patelin, sa langue, sa religion. C’est ça qu’on appelle repli identitaire : au lieu de mélanger et partager, tu fermes la porte, tu dis « je reste avec les miens ». Et ça casse l’esprit du vivre-ensemble qu’on aime bien dire dans les discours.

Regarde un peu ce qui s’est passé en octobre 2016. Les avocats et les enseignants des régions anglophones (Nord-Ouest et Sud-Ouest) ont dit trop c’est trop : on veut pas que nos tribunaux et nos écoles soient francisés de force. Ça a commencé comme des grèves, mais ça a vite chauffé. À partir de 2017, le truc est devenu conflit armé. Et là, le pays a senti que la fracture entre francophones et anglophones n’était plus seulement une théorie, mais une vraie plaie ouverte.

L’État a réagi rapido. Le 23 janvier 2017, bim, décret qui crée la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM). Le message était clair : « Cameroun un et indivisible », anglais et français égaux, on essaie de calmer le jeu et de prêcher le vivre-ensemble.

Mais le repli identitaire, lui, n’a pas quitté le terrain. Tu connais les dégâts ? Plus d’un million de déplacés internes, environ 80 % des écoles fermées dans les zones anglophones (ça fait plus de 800 000 élèves sans école), et un tissu social complètement déchiré. C’est plus qu’un problème de politique, ça touche la vie quotidienne des familles.

En 2019, on a encore tenté une grande thérapie collective : le Grand dialogue national (30 septembre – 4 octobre 2019 à Yaoundé). Pendant cinq jours, gouvernants, opposants, société civile, diaspora… tout le monde a parlé. On a sorti de là un « statut spécial » pour les régions anglophones, plus un Plan de reconstruction (PPRD-NO/SO). Mais jusqu’à aujourd’hui, les résultats restent mitigés : certains disent que c’est une ouverture, d’autres pensent que c’est juste du plâtre sur une plaie qui continue de saigner.

Bref, le repli identitaire, c’est comme une fissure dans notre mosaïque : si on ne colmate pas avec confiance, justice et vraie cohabitation, ça risque de s’élargir encore. Le vivre-ensemble, ce n’est pas seulement un slogan, c’est un travail de tous les jours.

Le rôle de la diaspora dans la redéfinition des identités

Quand un Camer part à Mbeng, il ne part pas seulement avec son passeport. Il porte son village dans sa valise : la langue qu’il parle à la maison, le ndolé ou le eru qu’il va chercher coûte que coûte dans les restaurants camerounais ou chez de la famille, les chansons de Petit Pays ou de Tenor qu’il balance en soirée. La diaspora, c’est un Cameroun en miniature, mais transplanté ailleurs.

Mais là-bas aussi, les choses changent. Le gars du village qui arrive à Paris, il se retrouve obligé de parler français tous les jours, son pikin mélange déjà anglais, argot de banlieue et quelques mots de bassa ou d’ewondo. Résultat : ça crée une nouvelle identité, un Camer à cheval entre ici et là-bas. Et ça revient toujours au pays : tu vois les vidéos TikTok d’une fille à Montréal qui danse le mbolé, ça tourne direct à Yaoundé, ça chauffe dans les mariages.

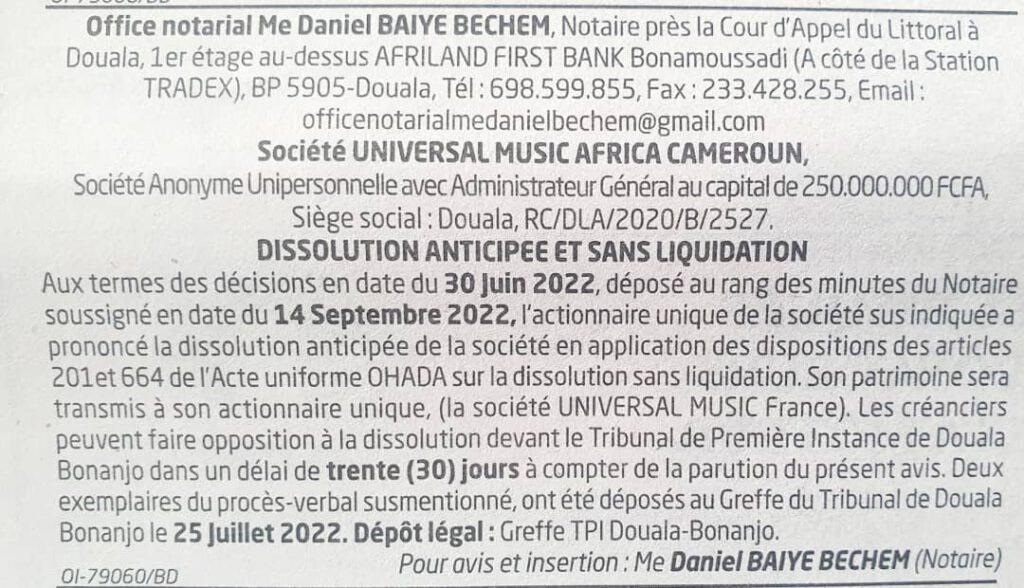

La diaspora joue aussi un rôle politique et économique. Beaucoup envoient le nkap à la famille : selon la Banque mondiale, en 2022, les transferts de fonds de la diaspora vers le Cameroun représentaient plus de 300 millions de dollars. Cet argent-là, c’est pas seulement pour les funérailles ou les toits en tôles ; ça finance des business, des tontines internationales, et ça pèse même sur les décisions locales.

Mais il faut aussi dire la vérité : parfois la diaspora met du piment dans les débats. Sur Facebook ou WhatsApp, certains parlent plus fort que les gens du pays, ils chauffent les palabres politiques, souvent avec une liberté qu’on n’a pas ici. Ça peut inspirer, mais ça peut aussi diviser.

Au final, la diaspora, c’est comme un miroir. Elle montre aux Camerounais du pays qu’on peut garder ses racines même en vivant ailleurs, mais aussi que l’identité camerounaise n’est pas figée : elle voyage, elle s’adapte, elle se mélange. C’est un Camer version “update” : entre le mboa et mbeng, entre la chefferie et le métro parisien, entre la cuisine au feu de bois et Uber Eats.

SOCIÉTÉ ET IDENTITÉS CULTURELLES : DES MONDES QUI S’ENTRECROISENT

Au fond, notre histoire, c’est celle d’un grand pagne cousu avec des tissus venus de partout : village et chefferie, école et État, église et mosquée, marché et tontine, WhatsApp et diaspora. On a vu comment la famille élargie te tient debout, comment les chefferies gardent la mémoire, comment les rites — du Ngondo au Nguon — fabriquent du lien, et comment la tontine transforme la solidarité en action. Puis la ville est arrivée avec son vacarme, l’école avec ses cahiers, les médias avec leurs images, le smartphone avec ses notifications : rien n’a disparu, tout s’est réorganisé. La tante qui veillait sur toi au quartier, c’est parfois une note vocale ; la bénédiction du chef, c’est aussi un live ; la tontine, c’est un groupe où on lève les fonds en deux clics. Autrement dit, nos fondations n’ont pas déménagé : elles ont changé de matériau.

Mais on n’a jamais caché l’autre face du miroir : la mosaïque qui brille peut se fissurer. La diversité qui fait notre fierté — plus de langues, plus de rythmes, plus de styles qu’on ne peut compter — peut se transformer en petites frontières : stéréotypes qui collent à la peau, rivalités de terroirs, blessures héritées de la colonisation, suspicion dans les partages du pouvoir. Quand chacun parle seulement pour “son” camp, la nation devient un ring. Et pourtant, la même diversité a déjà prouvé qu’elle sait créer : des musiques qui voyagent (du Bikutsi au Mbolé), des arts royaux qui inspirent, des cuisines qui rassemblent, des langues qui se répondent — du fulfulde au camfranglais.

La jeunesse urbaine nous a montré la direction : elle prend racine et elle branche la prise. Elle garde la langue de la maison mais danse sur des beats mondialisés, elle honore les anciens mais s’exprime en story, elle transforme la rue en studio et le quartier en scène. Ce mélange-là, s’il est bien accompagné, n’est pas une trahison : c’est une mise à jour. Même chose pour la diaspora : partie avec la valise et le village au cœur, elle renvoie l’argent, les idées, les réseaux, parfois même des tensions — mais surtout la preuve qu’on peut être du Camer ici et ailleurs, au présent.

Alors, qu’est-ce qui nous unit, concrètement ? Pas un uniforme qui efface tout, non. Ce sont des passerelles. L’État qui arbitre juste, l’école qui enseigne le drapeau et la chanson du terroir, les chefferies qui protègent la coutume et dialoguent avec la mairie, les médias qui célèbrent la diversité sans attiser les braises. C’est aussi chacun de nous : quand on salue la langue du voisin, quand on marie les familles sans écraser les rites, quand on fait de nos groupes WhatsApp des ponts — pas des murs. Si tu veux tester l’unité du pays, regarde un match des Lions : on chante ensemble; à la mi-temps on se chambre façon village — et puis on recolle, parce qu’on sait que le but de la seconde période n’a pas de tribu.

Au bout du compte, le Camer n’a pas besoin de choisir entre “Nation” et “Village”. La nation, c’est la grande toile ; les villages, ce sont les motifs. Si tu tires trop fort d’un côté, ça déchire ; si tu ne brodes pas, ça reste nu. Notre travail à tous, c’est d’apprendre à faire danser les deux : tenir les institutions droites et laisser les cultures respirer, encourager l’innovation et garder la racine au frais. La vraie question pour chacun : comment je parle, je mange, je prie, je vote, je crée — pour que mon morceau de mosaïque ne brille pas contre les autres, mais avec eux ?

Si on y arrive, on aura gagné plus qu’un slogan. On aura un pays qui sait d’où il vient, qui sait où il va, et qui ne laisse personne au bord de la route. Un Camer debout, coloré, bruyant parfois, mais fait pour durer. Ici comme à Mbeng, village comme métropole, ancien comme jeune : on est ensemble.